«Полстраны за неделю?!! Вы совсем с ума сошли?» Была и такая реакция на новый маршрут, предложенный организаторами проекта РЦБ-Casual. Для скепсиса были основания – преодоленные в ходе поездки расстояния исчисляются тысячами километров. Пожалуй, это была самая напряженная по темпу поездка из всех предыдущих. Из 18 участников путешествия вдоль Енисея многие участвовали в проекте не впервые, но и они сходились во мнении: в этот раз количество впечатлений превзошло ожидания. Скажем сразу, получилось не все из задуманного. Но и того, что получилось, хватило с лихвой.

Выражаем благодарность руководству ОАО «Русгидро» и ОАО «Норильский Никель» за помощь в решении многочисленных технических вопросов, возникавших в ходе подготовки поездки.

Особо РЦБ благодарит своих красноярских друзей – Анну Хохлову и Анну Ячменеву, представляющих управляющую компанию СМ-Арт. Анну Хохлову за титанические усилия по организации хакасско-красноярской части путешествия, без чего поездка просто не состоялась бы. Проехать по этому маршруту в одиночку, просто в качестве отпуска, практически невозможно по причине почти полного отсутствия нормального туристического сервиса на всем пути. В этом смысле это действительно затерянный мир. А если бы такой сервис был, то маршрут вдоль Енисея легко бил бы многие зарубежные туристические направления, такую красоту нужно поискать. Анне Ячменевой спасибо за талантливое описание первых трех дней путешествия. Мы не стали вмешиваться в ее неповторимый стиль, лишь добавили запомнившиеся высказывания членов команды.

В общем, кто не поехал с нами – читайте и завидуйте. Вы упустили уникальный шанс.

Енисей

Статистика путешествия

● Время: 8 дней

● Участники: 18 человека

1 день

Первый день

Ранним утром в хмурное августовское воскресенье я обнаружила собственное эго бултыхающимся на заднем сидении корпоративной «Камрюхи» где-то на сто восьмидесятом километре федеральной трассы Красноярск-Абакан. Мне повезло очутиться в составе примечательной туристической группы. Форум РЦБ Casual – это компания единомышленников, большей частью москвичей, каждый из которых тяжеловесная единица отечественного финансового рынка, а вместе – крепко датая банда жизнелюбов, рыщущих по закоулкам бывшего СССР в поисках аутентичного экстрима. Нынешняя вылазка далеко не первая, поэтому анекдотов «москвич за МКАДом» не будет – эти бывалые.

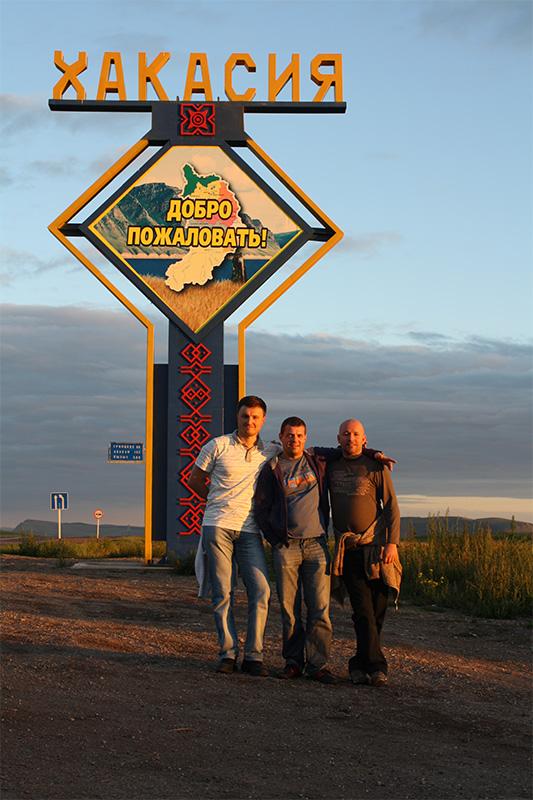

Для москвичей путешествие началось с восьмичасовой ночной задержки рейса «Москва-Абакан». Никто, в общем, не удивился, ибо Абакан - будущая Ницца, Баден-Баден и Портофино – туристическая мекка в перспективе. В отдаленной. Сервис и инфраструктура в регионе, который непосильным враньем чиновников кует себе позитивный туристический имидж, сейчас пребывают в состоянии противозачаточном, и задержанный самолет на общем фоне – не самая страшная беда.

Александр Коланьков, медиагруппа РЦБ, президент: Может быть задержка рейса никого бы и не расстроила, напротив, был настрой весело провести время в аэропорту. Но аэропорт назывался Внуково, а его кондиционеры, кажется, даже и не пытались справляться с жарой и смогом, обрушившимися этим летом на Москву. На этом фоне особенно радовало заявление городских властей, что все в порядке и мэру незачем возвращаться из отпуска. Действительно незачем, особенно – через Внуково.

Вынужденный простой туристов-авантюристов в уныние не вверг – наоборот. Выпитое в счет коротания времени в порту, бонусированное чарочкой по прилету, раззадорило гостей ровно настолько, чтобы поперек здравого смысла сразу, с трапа, рвануть в бой. Первым пунктом путешествия значились Саяно-Шушенская ГЭС и прилегающее водохранилище.

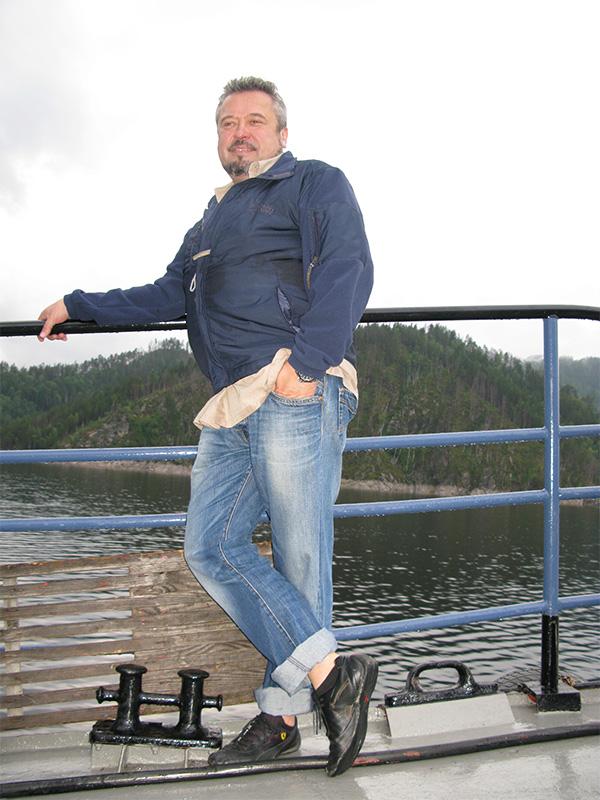

Индустриальные колоссы жителям столицы не внове, поэтому сильно удивить гостей бетонной монстрячиной не получилось. Чего не скажешь о водохранилище. Угрюмая черная вода в кольце могучих гор и нетронутой тайги, связи нет, дорог нет – настолько суровой Сибирь москвичам даже в кошмарах не казалась. На причале нас вот уже пять часов кряду ждали два катера – для необременительной водной прогулки под проливным дождем и шквалистым ветром. Капитаны катеров, два альфа-самца вечереющего возраста, от тоски ли, от морозу ли крепко зарядились горючим, отчего раззадорились, и катера пустили по самому готичному маршруту – через топляк. Топляк – это всплывшие на поверхность остовы деревьев, затопленных при возведении плотины. Массивные темные бревна, сплошным настилом собранные в подобие бассейна, кажущегося поэтому абсолютно непроходимыми. Смеркалось. Когда два маломерных судна вступили в топляковый «загон», москвичи примолкли.

- А как же винты? – робко спросил Александр Снытко, директор департамента развития, Ростелеком.

Остальные протрезвели. Показалось, что кто-то перекрестился. Остаток круиза пили «за капитана», «за киль, корму и палубу», и за «ой, вернуться бы живыми».

Вернулись за полночь – живыми и большей частью здоровыми. Спорт-отель «Гладенькая», что у подножия одноименной горы, встретил полами с подогревом, белоснежными халатами, и теплым бассейном. Нежданный уголок изысканной цивилизации («чумовое место, Альпы отдыхают» - (с) Москальчук) «Гладенькая» вернула к жизни заблудших в омуте природного жесткача путников.

Владислав Москальчук, Иркол, генеральный директор: Мы то думали, нам здесь каких-нибудь веселых бобров покажут, а тут сплошной топляк! Как вообще мы по нему на катерах прошли – до сих пор не понимаю. Хорошо, что «Гладенькая» потом нас ждала, она мне уже самим названием понравилась...

2 день

Второй день

Утром на фоне катастрофического недосыпа в группе чуть было не случился раскол. Следующим пунктом в программе значился музейный комплекс Шушенское, известный дремучим столичным массам лишь тем, что Великий и Всегда Живой Ленин отбывал тут ссылку. Тема ленинских мест за прошедшие сто лет слегка потеряла в актуальности, а с больной головой жизненный путь Вождя и вовсе не возбуждал.

- Какого хрена там смотреть, давайте лучше в «Гладенькой» подольше останемся, поспим еще, например? - вольнодумцы и раскольники развели идеологическую диверсию внутри сплоченного столичного десанта.

Однако, как и большинство гражданских войн, бунт низов закончился ничем, расшибившись о несгибаемую волю лидера экспедиции. Нехотя и с опозданием – но в автобус погрузились все.

И вот оно, Шушенское. Как позже скажет один из москвичей, «дыра дырой, но музей – это что-то...». Начиналась экскурсия тухло – на подъезде к поселку небо затянуло, и зарядил нудный осенний дождь. От перспективы бродить полтора часа под открытым небом энтузиазм скукожился непотребно. Зонты не взяли, коньяка еще не хлопнули – как-то совсем поблёк Ленин и все его эпохальные свершения.

- Давайте на полчасика, потом обед, и двигаем... - так вместо «здравствуйте» мы поприветствовали выделенного экскурсовода.

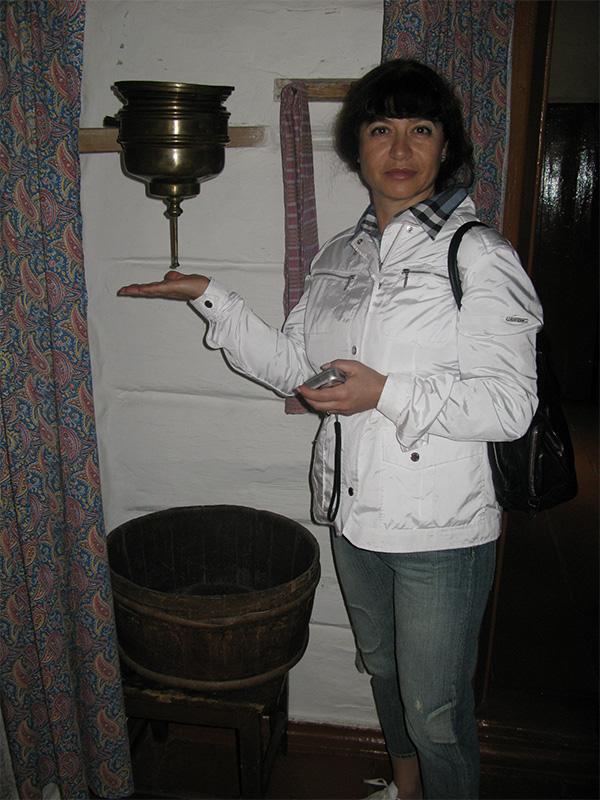

Музейный комплекс Шушенское – это старый центр села, из которого вовремя расселили жителей, обнесли оградой, навели порядок, и сохранили в исконном виде для потомков. Жилые избы семей разного достатка с полным внутренним убранством, гончарная, ткацкая, кузнечная мастерские, лавка, трактир, тюрьма – всего около трех десятков домов, полностью воссоздающих быт сибирской деревни середины XIX века.

Уже в первой избе мы выбились из графика. Настоящая русская печь, чугунки-ухваты и мелкая бытовая утварь - в натуральную величину и в таком количестве москвичи артефактов «a-la rus» еще не видели. Из одухотворенного лепета экскурсовода удалось почерпнуть, как строились и обустраивались избы; как велось хозяйство; как делились права и обязанности в семьях; как работалось и как отдыхалось; были ли в Сибири половые извращения и кустарные аборты; как и почему плачут невесты; зачем под порог вкалывают иголки - и еще ворох занятных и понятных деталей деревенского бытования.

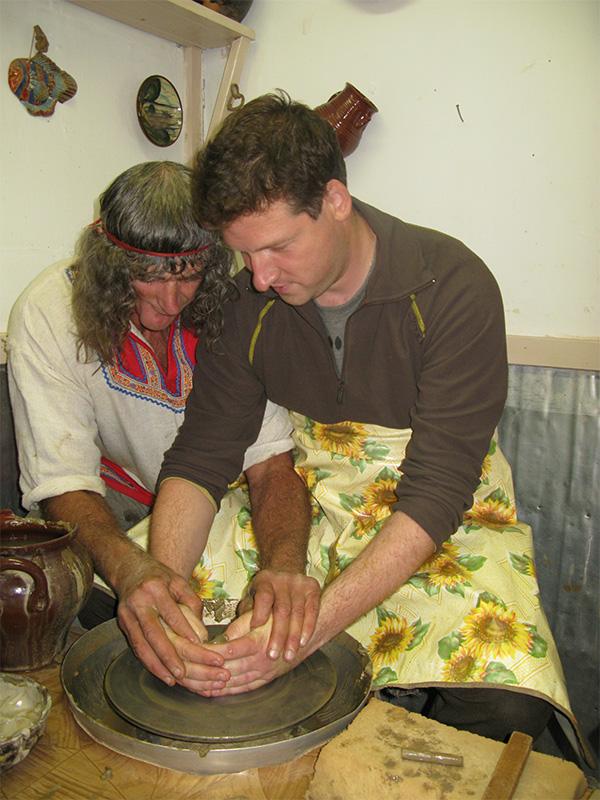

Внимательно обгуляв все дозволенные «экспонаты» и безбожно затянув время экскурсии, мы «вот этими самыми руками» одного из финансистов в гончарной мастерской вылепили пепельницу (автор до сих пор полагает ЭТО кувшином), освоили теорию ткачества и тяпнули кедровки, всплакнув под прощальную балладу казаков. Хор казачьей песни «Плетень», как и другая музейная «анимация» (гончары, ткачихи, рукодельницы) – это сотрудники музея, которые весьма приятно удивили группу чуть ли не больше вековых экспонатов. Вовлеченные и одержимые, они не просто стерегут историю, они делают ее живой.

Наталия Барщевская, Фонд "Линия жизни", член попечительского совета: Ладно, Коланьков, признаю – была не права сегодня утром! Сюда действительно нужно было приехать. Я бы даже детей в Шушенское на несколько дней привезла, благо гостиница есть и аниматоры. Моих пацанов из этих мастерских было бы не вытащить. А сама бы в Абакан на это время, зажигать...

Кстати, там, в угловой избе, еще и Ленин жил.

После живой и объемной экскурсии нас пригласили в трактир – хотя лучше назвать это хлебосольное место обжорной избой. Макробиотика, раздельное питание и Монтиньяк обреченно стенали в сенцах, пока москвички (про москвичей молчу) трескали пельмешки, блины и сало. Уж на что я живу в Сибири, а такой доброй квашеной капусты еще на зуб не пробовала. Вот она, королева сибирской закуси – хрусткая, с кислинкой и сластинкой одновременно – под квасок, кедровочку и «Вдову Клико». Уууух, спою!

Дмитрий Тарасов, генеральный директор, УК «Виальди»: Селяночка, а принеси-ка нам еще блинчиков!

Дородные тёти в передниках, без устали подносили добавку, кувшины споро пустели, и покидать этот диетический оффшор совсем не хотелось. Однако труба зовет, простой шофера тикает, и впереди еще двести километров до новых приключений.

Кстати, одиннадцать слов о местных шоферах, да и вообще о турбизнесе.

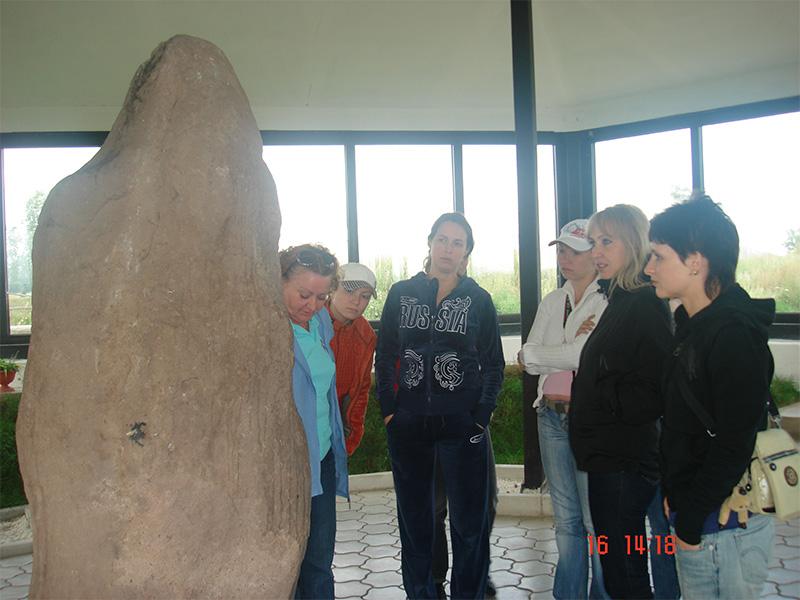

- Какого ...?! Совсем ...?! Че, реально ни разу тут не был?!

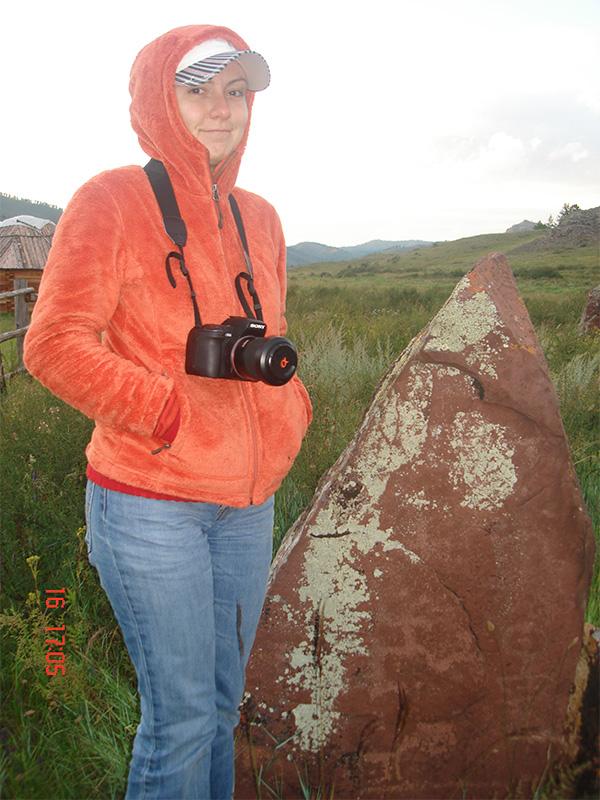

Исполнив некоторый навигационный замах в добрую сотню лишних километров, трижды остановившись «до ветру», и окончательно проспавшись после умиротворяющей музейной кедровочки, мы добрались до Нее. До каменной бабы с поэтичным хакасским именем Улуг-Хуртуях-Тас («Большая каменная старуха»). Бабой, или старухой, трехметровая глыба называется в силу общего сходства форм с фигурой беременной женщины. Почитаема же окаменелая матрона, как уверяют хакасы, за способность исцелять любые женские болезни и дарить радость материнства даже самым отчаявшимся. Современная геология, наука бессердечная, в божественный background степного булыжника не очень верит, однако подтверждает, что в том месте, куда шесть тысяч лет назад врыли Покровительницу, то и дело происходят активные выбросы неопознанной энергии. Ложки ко лбу от такого воздействия липнуть не начнут, но какие-никакие пользительные для организма подвижки не исключаются.

По обрядным правилам, для достижения желаемого Мать Матерей полагается сперва чем-нибудь задарить (у хакасов все божества в меру меркантильные), затем приложиться телесно. Что девчуковая часть нашей экспедиции старательно и проделала. Угу, это мы в офисах и магазинах все из себя такие материалистки, а там, в степи, под пронизывающим ветром и флюидами общего оккультного помешательства – нахохлились и пошли гуськом приобщаться к сфере бессознательного.

Пока девочки договаривались с духом, мальчики дули чаёк и штурмовали одинокое дощатое строение за забором.

Мальчики: Докладываем – Алексей Порхун и Виталий Баланович совершенно бессовестно пробрались в непосредственную близость к Улуг-Хуртуях-Тас и пытались сфотографировать ваше, девочки, таинство. Вернулись молчаливые. Просили водки.

Время катилось к семи, дороги оставалось кот наплакал: каких-то 20 км, и мы в музее-заповеднике Казановка, следующем пункте путешествия, на очередной исторически знаковой территории, которыми так щедра Хакасия. Здесь все началось с тамошнего экскурсовода Леонида Еременко. Это я потом в Интернете вычитаю, что силами Еременко музей и был основан, и что только благодаря его правильной одержимости 18 тысяч гектар этнографического клондайка стали известны миру. А пока основатель заповедника представился нам блистательным рассказчиком, который не только сек в ритуальных обычаях хакасов лучше самих хакасов, но и охотно делился познанным с гостями. Под искрометный бубнеж гида, приправленный историческими подробностями и уместным стебом, в целом заурядные горы действительно казались чем-то большим (фига се, тут их ваще-то богами считают), нежели обычной деталью ландшафта. Однако бодро начавшейся экскурсии не суждено было продлиться по графику, ибо за долгие часы автобусного перегона погода окончательно испортилась. Десять градусов по С и очумевший на степных просторах ветер нещадно мешали любить историю. Теорию шаманизма «для чайников» прослушали в автобусе, обрядовые площадки и памятники решили не посещать. Исключение сделали для единственного объекта, который, во-первых, был отрекомендован господином Еременко как безотказно действующий, а, во-вторых, находился в отрадной близости к нашей степной резиденции.

Ах-Тас, он же «Белый камень» - очередная, по всем шаманским понятиям, благая каменная глыба, тоже медицинской направленности. В терминах сериала «Интерны», это истукан – «терапевт». Если выше упомянутая мамзель Хуртуяк-Тас ведает исключительно дамскими недугами, то её «Белый» коллега – самой широкой специализации. Выглядит «целитель» непритязательно – одиноко торчит в долине промеж двух живописных гор (понятное дело, боги), и тоже символизирует собой средоточие некой био-гео-электромагнитной активности. На протяжении тысяч лет шаманы у Белого камня творили свои обряды во исцеление чего ни попади, и теперь, ведомые генетической памятью, со всей страны современные хакасы едут к идолу просить здоровья и избавления от напастей. Ритуал оздоровления по-степному немдурен: дар - три круга по часовой стрелке - приложить, чего болит.

Алексей Порхун, управляющий директор, Третий Рим: Даже не знаю, каким местом прикладываться...

Не знаю, как у остальных членов десанта, а мои недужные почки на двадцатой минуте стояния на ледяном ветру явно вошли в контакт с Камнем Здоровья, и как-то недобро оттого поёжились.

Ура, ликовали наши заиндевевшие души, мы на базе! На туристической базе повышенного национального колорита и спорного бытового обеспечения. Юрточный комплекс «Кюг» в лице милейшей администраторши Светланы радушно нас встретил и разместил нас в «нумерах». Селиться предлагалось поштучно или подвое в отдельных юртах, отстоящих друг от друга на звукобезопасные 15-20 метров. Юрты явили собой адаптированный к нуждам туристов вариант национального хакасского жилища. Деревянные шестиугольные (или восьми-?) срубы, кое-как утепленные паклей и худосочными электрообогревателями, стоят прямо на земле, окон не имеют, «удобствами» тоже не оснащены. Зато есть свет, две вполне себе мягких и теплых кровати и спартанский набор прочей мебели. Как станет понятно ночью, не имей в номере тумбочки, а имей настоящий пол – однако эта крамольная мысль настигнет постояльцев далеко за полночь.

Раскидав багаж по апартаментам, мы собрались на ужин. Кормили по-честному – без изысков, зато вдоволь и нажористо. Национальные блюда хакасов – сначала баранина вареная, потом тушеная, потом печеная – ладно трамбовались под водочку, мы охотно пили и сытно закусывали. К тому времени, когда в лучших домах Европы подают дижестив, а в нашем случае баранью ножку, на импровизированную сцену пожаловали музыканты. Хакасские Басков-Кабалье (оба именитые хакасские артисты) сначала спели, потом сыграли на национальных музыкальных инструментах, потом спели горлом, потом спели с нами. Песенка с немудреным названием «Айдым-чидр», являясь, исходя из задорного напева, частушкой и, судя по хитрым глазам солистов – матерной, пришлась по душе хмельной компании. Жаль, что национальных танцев нам в тот вечер не показали – а ведь градус располагал.

По мере угасания культурологически-гастрономических настроений народ перетекал к костру на улице. Во-первых, костер – это всегда романтика, на которую неизбежно тянет после пятой, а, во-вторых, тупо теплее. И здесь, у дружного костра, в непроглядной степной ночи нас ожидал главнейший хакасский перфоманс – то, ради чего тянутся в страну хлипкие струйки туристов. Камлание шамана в исполнении титулованной труженицы бубна и транса Алисы Алексеевны Кызласовой (она же - Белая Волчица).

Поначалу обряд доверия публики не вызвал – вступительная речь шаманки казалась чересчур театрализованной, а ритуал «кормления духа огня» слишком приземленным. Эдак вздыхать, да сало в огонь кидать, поди, каждый может. Однако с каждым ударом шаманского бубна действо становилось занятнее. Не знаю, чего в том выступлении было больше – сценических навыков или прогрессирующего аффекта – но причеты Белой Волчицы уже не воспринимались, как лицедейство. Мы примолкли, и поперек робкому шепоту материализма, жадно следили за происходящим. Умаслив дух огня обедом из трех блюд и стопочки, шаманка принялась просить у «матери всего живого» общеполезных благ для присутствующих. Если за ритмическими ударами в бубен и некоторым акцентом жрицы, я все верно услышала, то «где-то там» нам пообещали и «лад в семьях», и «детей побольше», и «тучных стад», и «щедрой земли». Если вместо «тучных стад» наградят неломким мотором, то жизнь можно считать удавшейся.

После коллективного облагодетельствования авторитет от культа согласилась просветлить каждого приватно. Не буду язвить на эту тему – если кому-то Белая Волчица помогла и подсказала, то добра и ей и вам. Мне не очень повезло с напутствием: хотя из сказанного большую часть составили теплые слова, я, в силу природной вредности, запомнила только обратное. Пара фраз, которые, без сомнения добрая и сильная женщина сказала тогда в степи лично мне – может по наитию, а может в продолжение представления – никакого толку, кроме беспочвенных сомнений, не принесли. Ладно, спишем метафизику на алкоголь и девчуковую впечатлительность, и вернемся к нашим юртам.

После того, как оккультный бенефис подошел к концу, а желание трескать баранину еще не вернулось, компания зазевала. Как слабое звено, и человек, лишенный талантов к игре мафию и преферанс, я ретировалась первой. «Крепкий сон залог здоровья», «пить – здоровью вредить» и «жар костей не ломит» - где была народная мудрость, когда строились наши юрты? Если б не лошадиная доза горячительного, то мои почки так и остались бы там, на земляном полу третьей справа юрты. По скромным показаниям администратора Светланы, «Кюг» рассчитан на прием гостей только в летний сезон. Вот-вот! А в нашу смену температура за бортом бухнулась до нуля. Заснула я только через час, когда, замерев в одном положении, удалось согреть постельное белье вокруг. Ни шевелиться, ни даже высунуть нос наружу – чудеса терморегуляции остались далеко в грезах о «Гладенькой».

- Аняяяяя! Ты гдеее?? Аняяя...– вот же зараза, только уснула.

За стеной, там, в ледяной степи, моя соседка Аня Хохлова обреченно искала юрту. Очень локальное освещение (только у изголовья кроватей) делают навигацию по ночному «Кюгу» настоящим квестом. Юрты, никак не отличимые днем, в ночи и вовсе издеваются над постояльцами. Вконец замерзшая и сдавшаяся на милость всем степным богам Аня битых полчаса плутала по становищу в поисках своего «номера». Вставать не хотелось, но дополнительный источник обогрева, которым в режиме «надышим» могла бы стать Аня, а также, собственно, совесть заставили выползти из постели. Заходи, горе луковое, вдвоем веселее – авось, надышим.

3 день

Третий день

Утро, воспетое поэтами-оптимистами, ухнуло на наш лагерь нежданно. «Доброе утро!!! На завтрааак!!!» - это ответственная Светлана ровно в половину девятого пронеслась по стоянке с бодрящим кличем. В отсутствие окон о наступление нового дня в «Кюге» оповещают старым пионерлагерским способом.

Сначала проснулась замерзшая вне одеяла макушка, за ней мысль – а не умыться ли? Должна признать, условно отапливаемая юрта заметно притупляет боль расставания с благами цивилизации. Неделю в степи следует принудительно прописывать клиническим шопоголикам и распоследним метросексуалам. Полуведерный умывальник «с носиком», дециметр мутного зеркала и тусклый фонарь: убей в себе буржуя, постоялец «Кюга». Нет, не подумайте, «удобства» и даже форменное роскошество в смысле горячей воды в комплексе есть. Но в далеко отдельно стоящей юрте.

Чуть зомбированные мы тянулись на завтрак. Невыспатые, но по-прежнему, дамские лица, с насухо стертыми брызгами гламура – девчонки убоялись местного SPA. Мужская часть хмуро куталась в извлеченные по случаю ептать-температур шарфы и маски, искала спасения в горячей ухе и справедливого возмездия в раннем стакане. Кто-то развел костер, кто-то раскочегарил чайник – в лагере робко оттаивала жизнь.

Мария Семенова, Национальное рейтинговое агентство, заместитель генерального директора: Я честно хотела пойти в 4 утра на рыбалку, благо речка в двух шагах от лагеря. Но вот как-то два шага показалось уже слишком много...

После того, как живительные уха и оладушки были съедены, настало время двигать в путь. Так организованно за эту поездку группа еще не грузилась - прощальное «пока» хозяйке мы промахали уже из автобуса. Вжавшись особенно остывшими местами в обивку сидений, мы костерили вяло работающую печку салона, дощатый «Кюг» с его аскетизмом, и шаманов, которые за свой гонорар могли бы и помягче погоду нашаманить.

Дальше был длинный перегон. Для истинного хакаса триста километров - не круг, поэтому до ближайшей достопримечательности пилить предстояло нехило. Постепенно досыпавший недоспанное десант ожил, зашевелился и принялся хрумкать уцелевшие с завтрака печеньки. Мы снова хотели приключений...

...Которые и обнаружились в отрадной географической близости – через каких-то два часа мы прибыли к Большому Салбыкскому кургану. Большим курган называют по привычке, и, строго между нами, это наглейший образец недобросовестной рекламы. Давным-давно, когда колбаса еще была из мяса, а Benefon считался реальной мобилой, этот клочок лысой степи, обнесенный камнями-переростками, может и был Большим Курганом, где хоронили великих вождей и знатных вельмож. Теперь же порядком осевшая насыпь, многократно изрытая историками и утоптанная туристами - не более чем намек на историческую знаковость места. Тут в округе (Долина Царей – раздольное поле-усыпальница) таких курганов – хоть зафоткайся. И повыше есть. И главное, поближе к дороге. Однако только Большой Салбыкский Курган оснащен шлагбаумом, сувенирной лавкой и экскурсоводом – то есть, по всем формальным признакам, является памятником культуры и истории. Дяденька-кургановед в пантомиме рассказывал, что и как здесь было устроено: тут, дескать, высился вооооот такенный курган, вон с того боку был пристроен дромос, и все это было не как сейчас, а буйным ритуальным благолепием. Мы честно верили на слово.

Печеньковый подсос иссяк, поэтому следующая остановка на обед в столовой поселка Шира должного шока у москвичей не вызвала. Сплотившись под стягом «Голод не тетка!» команда прямо с порога шумной гроздью осадила липкий стол раздачи. В каноническом исполнении от лучших поварих ширинского общепита мы сытно отобедали тефтелькой old-school и куриной лапшичкой.

Олег Перепелкин, Индустриальная лизинговая компания, заместитель генерального директора: Давненько в таком интерьере не обедал. Специально искали? Но, как ни странно, вкусно.

Кулинарный Back to USSR не только утолил низменные гастрономические потребности, но и настроил на нужный лад – мы были готовы к Туиму.

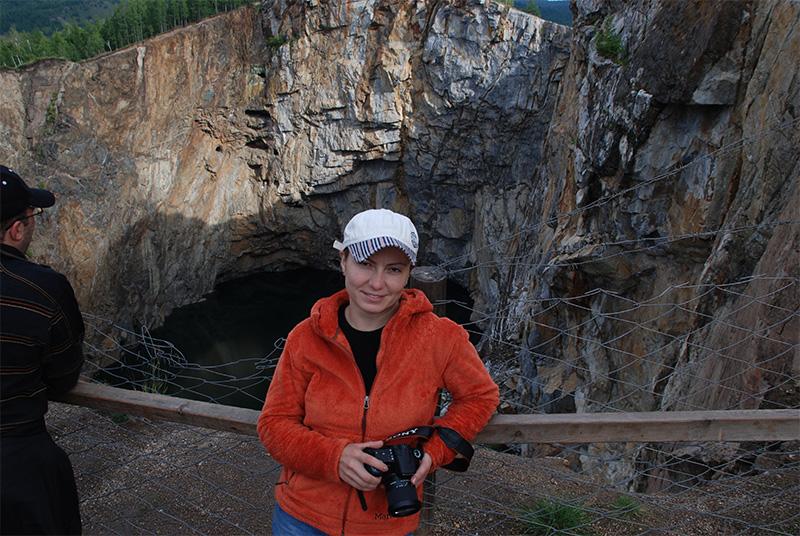

Туимский провал, рукотворная «достопримечательность» лагерно-промышленной Сибири, представляет собой колоссальных размеров дыру в горной породе, которая осталась после долгих лет добытчицких работ. По высоте провал превышает сотню метров, глубоко в его чаше, в вечной тени, мертвой красотой стоит исчерна-зеленая с примесью меди вода.

- А падают туда люди-то? – на этот вопрос местный гид-жизнелюб с пионерской готовностью рапортовал, что «падают, а как без того». Дальше понесся чернушный калейдоскоп летальной хроники: один, другой, третий – кто-то добровольно преставился, кого-то силой отправили. Готичная, зараза, попалась достопримечательность.

Не уступает, а то и превосходит провал по силе мрачных впечатлений прилегающий поселок Туим. Когда-то организованная по всем правилам ГУЛАГа развеселая деревенька (потогонка, зона и дурдом) не выдержала смены формаций. Гостей опустевший Туим встречает издыхающим заводом, косыми заборами да редкими жителями, которых в селе не осталось и десятой части. Венчает туимский пейзаж угрюмый остов некогда прыткой меднорудной фабрики, построенный еще до революции, но все еще не до конца сдавшейся ветрам и вандалам. Понурый пост-индастриал, Туим без прикрас и дополнительных декораций вполне подходит для продолжения «Книги Илая».

Сгрузив бодрячкового «провального» гида в Шира, мы двинулись в сторону Красноярска. До города оставалось пять часов пути и две недолгих остановки – озеро Белё для любителей пофотать, и трактир «Русская изба» для любителей покушать.

Белё, одно из сотни хакасских озер, палаточная мекка красноярцев, известно своей природной особенностью. Озеро состоит из двух половинок, соленой и пресной, которые никак, вот уже тысячи лет, не перемешиваются. Вечером в августе на берегу было неуютно, купальный соблазн отступил, и задержались мы на Беле недолго.

Виталий Баланович, УК «Тринфико», управляющий директор: А чего, я нормально так искупался. Думал, все пойдут, а вы чего-то отстали. На меня засмотрелись, что ли?»

Последнее, чем запомнилась Хакасия – радушный трактир «Русская изба», что прямо на границе республики, порадовавший щедрым ужином, где помимо крольчатины в сметане с потрясающей гречневой кашей обнаружились «бабушкины» булочки с маком, вызвавшие неподдельный интерес у самых взыскательных членов экспедиции.

4 день

Четвертый день

- Чего, и правда, прям-таки реальные скалы тут? – допытывались с утра у организаторов выспавшиеся наконец путешественники после ночевки под Красноярском во вполне цивильном «Такмак отеле».

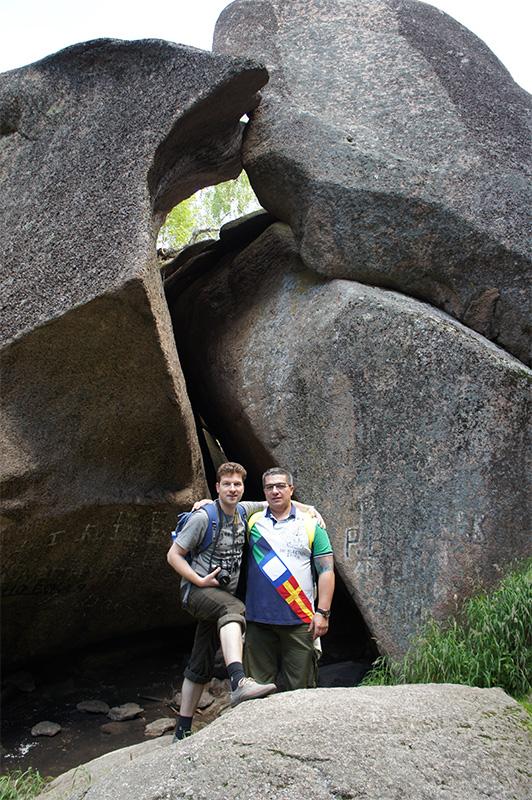

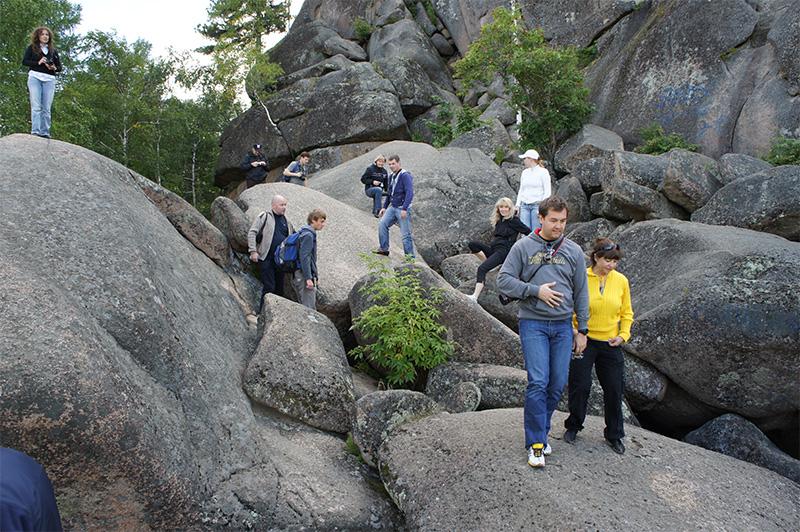

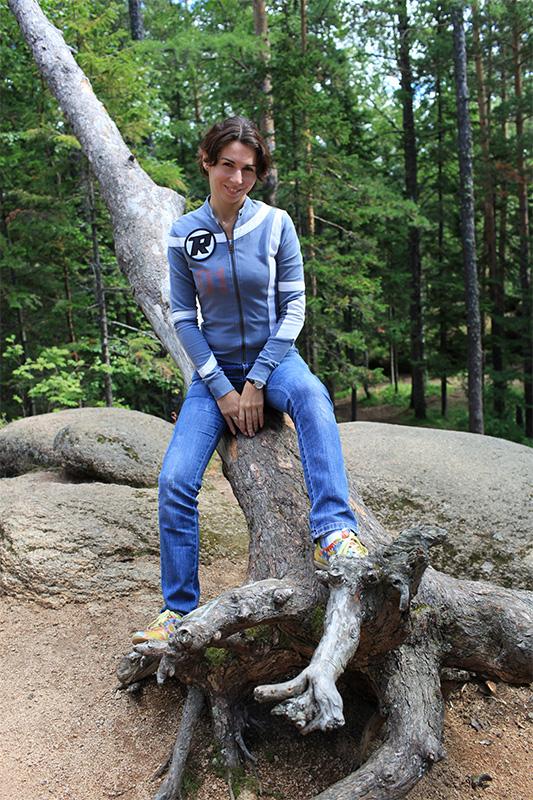

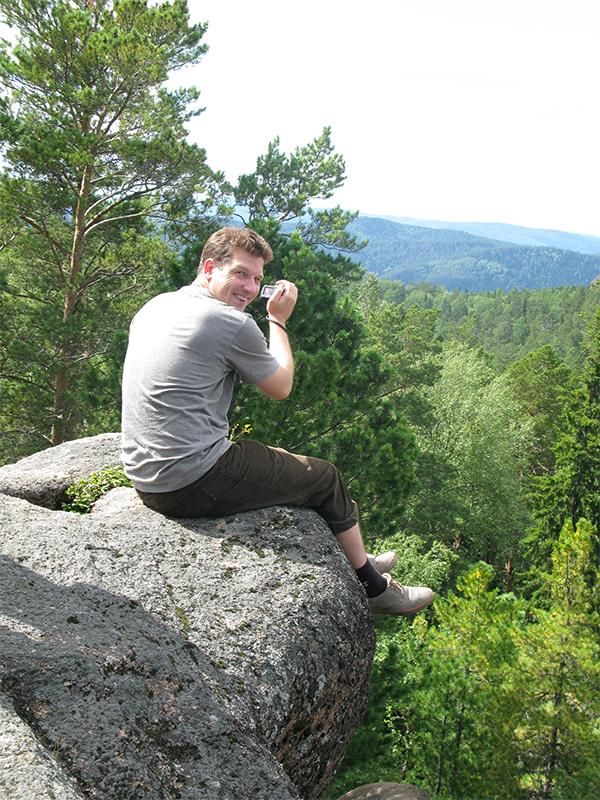

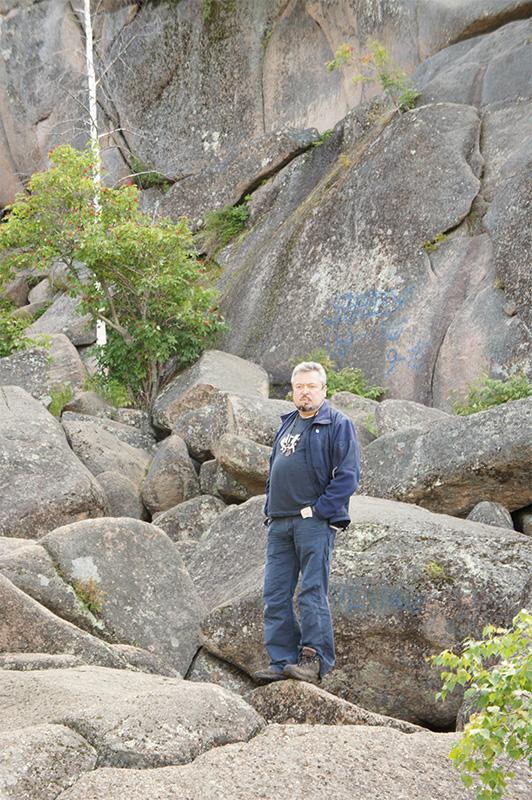

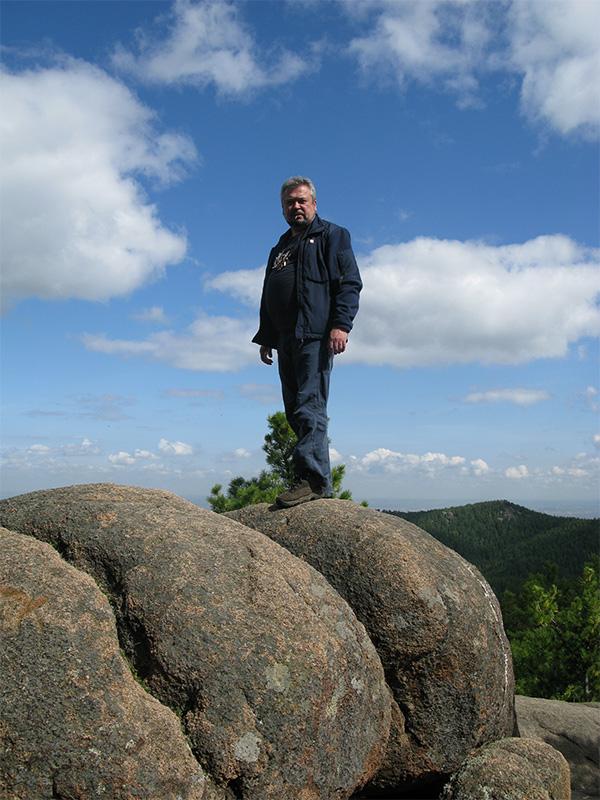

Ну, кому как. Когда перед тобой наваленная создателем 120-метровая куча из каменных глыб, как то не очень задумываешься об определениях. Понятно одно: здесь надо поосторожнее. Особенно четко это понимаешь, созерцая памятную доску с именами местных альпинистов и скалолазов, погибших в разное время на разных высотах. Примерно 30 человек из них погибло именно здесь, на Красноярских столбах. После этого ни у кого даже мысли не приходит опохмелиться, тут и трезвому-то будет непросто.

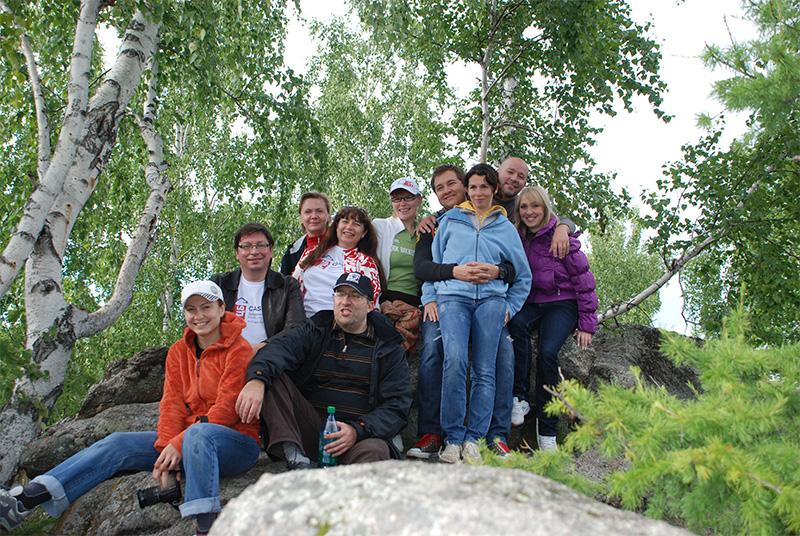

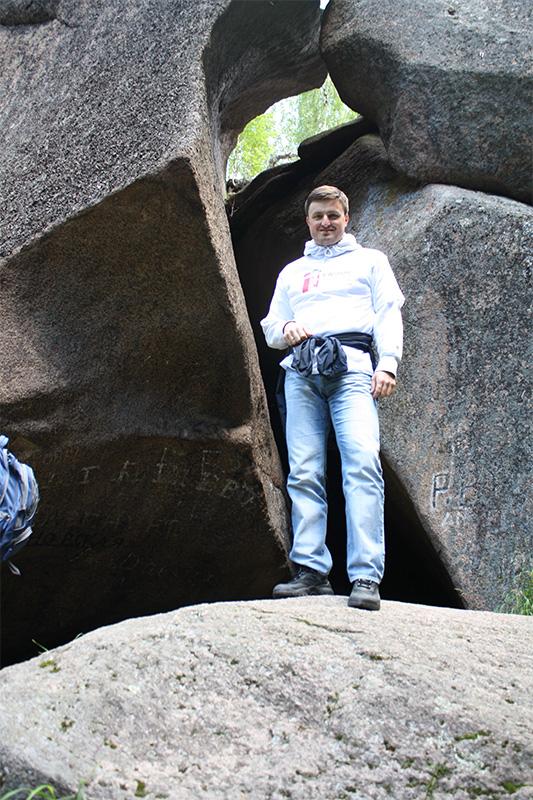

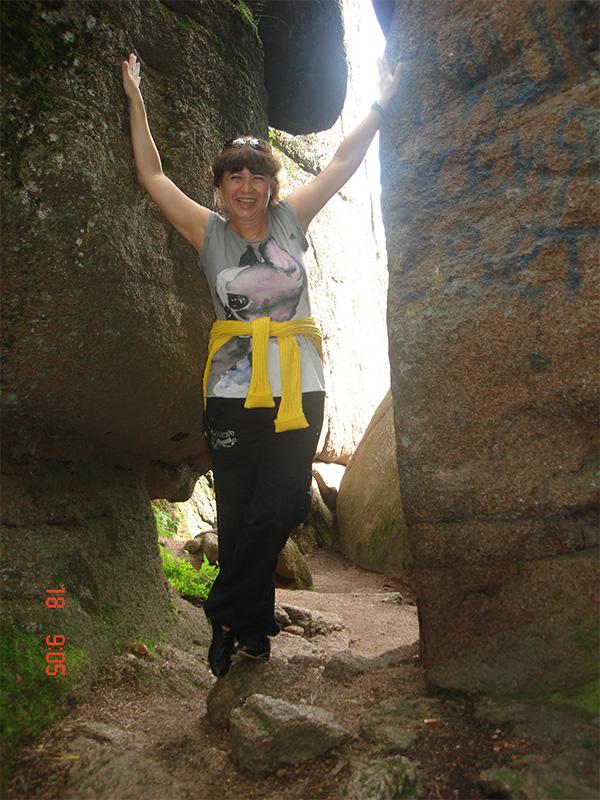

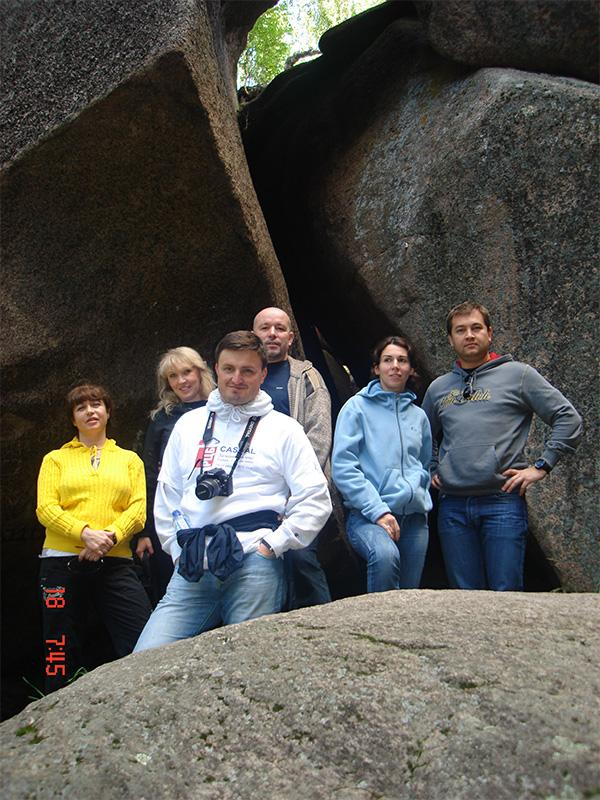

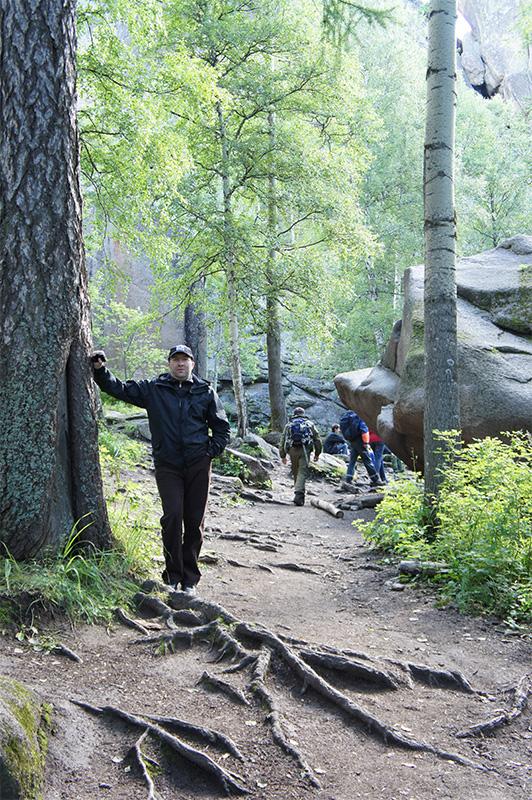

Наш проводник, Гриша, сначала не производит серьезного впечатления. Ну пацан и пацан, лет 25, болтает что-то про историю этого места, окружающую красоту и необходимость сохранения заповедника. Объясняет, в чем разница между альпинизмом и скалолазанием: в первом случае фишка в том, чтобы обязательно залезть на вершину, а во втором – по фигу, важен сам процесс. Еще интересно было про движение столбистов послушать. Это такие фанаты, для которых столбы – как воздух. Они тут чуть ли не каждый день, десятками лет. Умудряются строить избушки в скальных нишах на высоте под сто метров. Туда и с пустыми руками не просто забраться, а они затащили стройматериал, а потом еще и мебель, и даже пианино в одной избушке стоит. Таких избушек по столбам штук 15 приклеилось, и в каждой свое закрытое сообщество, куда попасть весьма непросто. А сами столбисты – весьма уважаемые люди в Красноярске, само собой барды среди них и прочие творческие личности. В общем, каждый по своему с ума сходит, но эти ребята делают это весьма привлекательным образом.

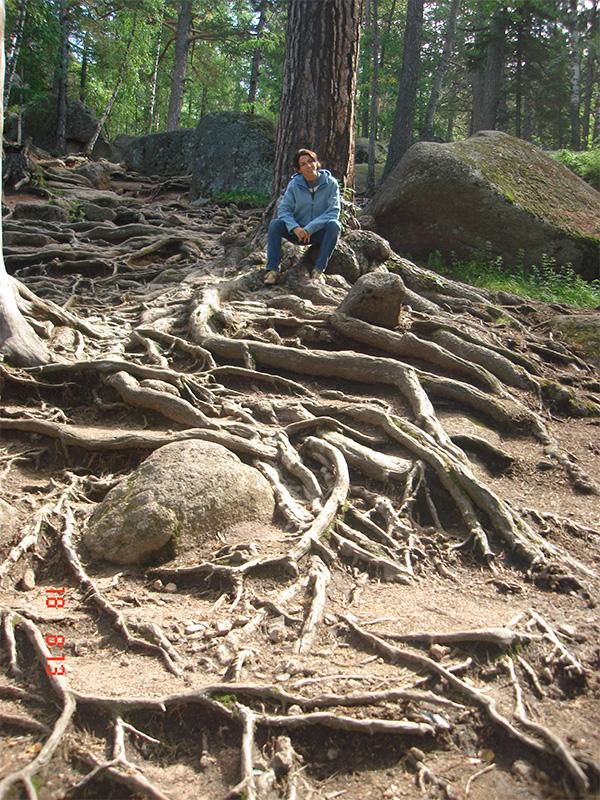

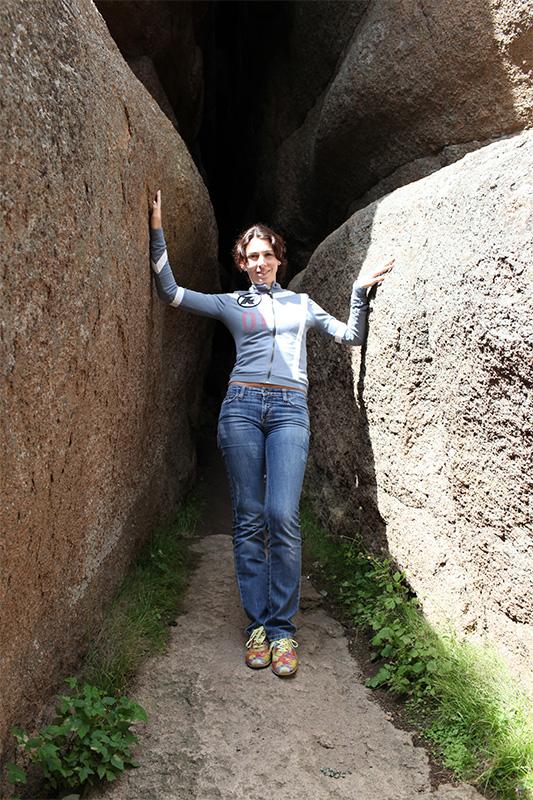

Автобус довозит группу до максимально возможной для транспорта высоты. Все, дальше только пешком. Первый отрезок – всего-то метров 500 вверх, но с уклоном градусов в 30. Тут то все и начали понимать, почему в памятке перед поездкой было особо отмечена необходимость удобной обуви на рельефной подошве. Ноги проскальзывают по корням деревьев, выпирающих из земли на 10-15 сантиметров, дыхание начинает сбиваться. А ведь это только начало 4-х часового пути, и это еще совсем не скалы.

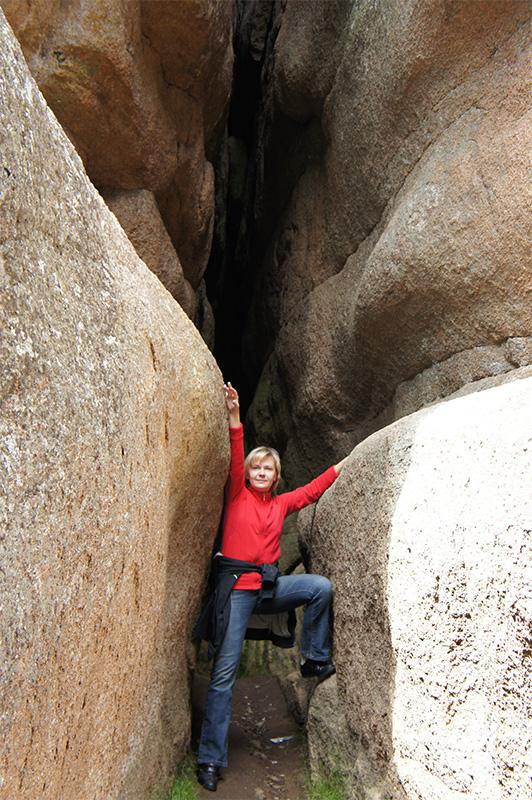

И вот мы у первого столба (всего их в заповеднике около 30). Во всех взглядах, устремленных на многометровую каменную глыбу, сквозит одна мысль: я туда не полезу. Слава богу, и не пришлось. Гриша начинает с малого, показывая один из 23-х способов залезть на почти вертикальный булыжник размером 7 метров в высоту и 15 в длину. У него получается. Никто из группы повторить этот подвиг не берется.

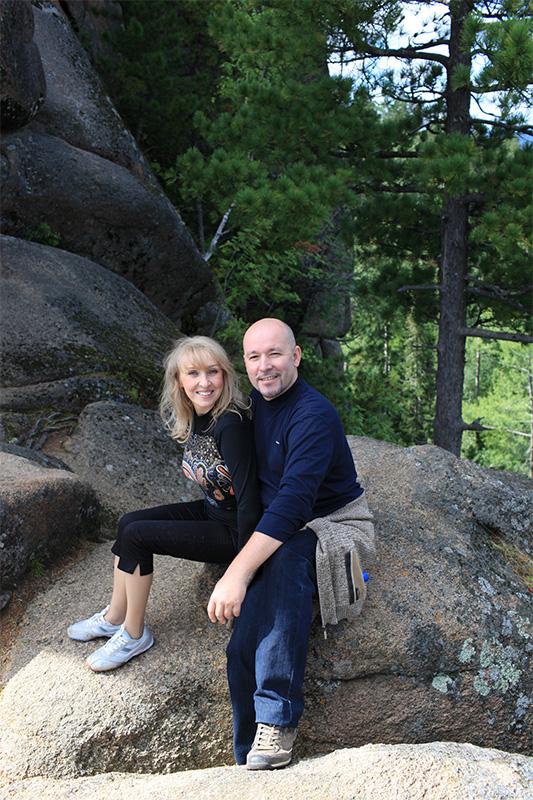

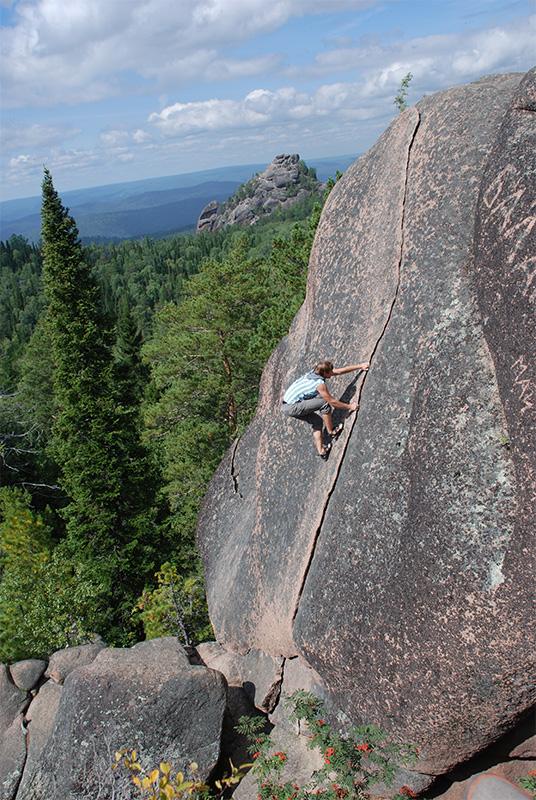

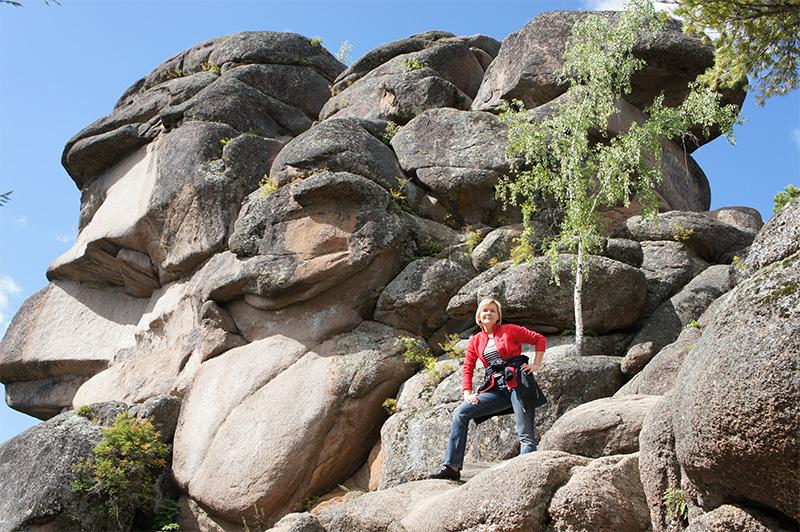

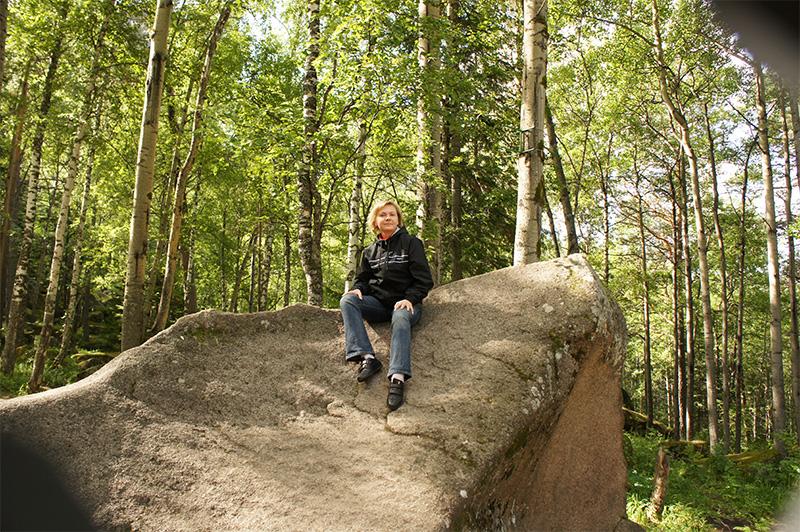

Ну а дальше начинается: Львиные ворота, Слоник, Перья, Внучка... На некоторые из этих столбов мы даже отваживаемся забираться, если не на вершину, то хотя бы на плечо. Открывающиеся с высоты виды полностью компенсируют страх перед восхождением (и особенно перед спуском). Нам повезло с погодой, яркое солнце освещает зеленое море тайги, незаметно переходящее на горизонте в лазурное небо. Фантастика.

Наталья Коланькова, Медиа группа "РЦБ": Муж, а если я залезу на этот камень и побоюсь спуститься, ты ведь меня там не оставишь?

На одном из столбов, на который долго заползает решившаяся на подъем часть группы, Гриша демонстрирует мастер-класс. Надев специальные резиновые мокасины на два размера меньше своей ноги (специально, чтобы нога стала твердой как дерево), он без всякой страховки за 15 секунд покоряет вертикальную стенку высотой метров 25, цепляясь руками за еле видную трещину. Вот уж воистину, встречают по одежке, а провожают... Авторитет проводника улетел в стратосферу (особенно у женской части группы).

После обеда на летней террасе в центре Красноярка группа на современнейшем горнолыжном подъемнике поднялась на смотровую площадку. Здесь у нас прямо из под носа чуть не стырили видеокамеру, и только реакция Андрея Коланькова, вовремя бросившегося в погоню за наглым вором, помогла избежать этой потери.

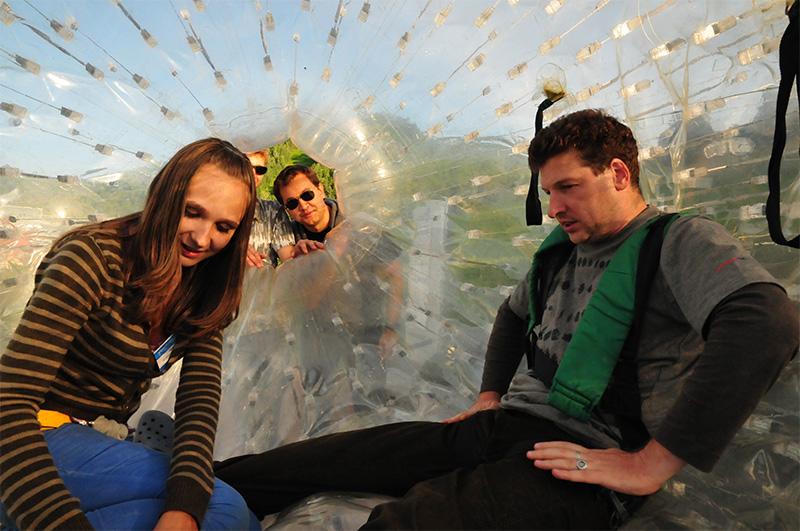

Что же касается самой площадки, то вид с нее был явно хуже, чем с самих столбов. Но надо отдать должное местным властям – всего за несколько лет они смогли превратить это действительно заслуживающее внимания место из полного отстоя в центр досуга, который украсил бы мировые столицы. Смотровая площадка. Горнолыжный центр. Роллер-бан с горы вниз, по которому с визгом по три-четыре раза в полном восторге промчался каждый участник группы. И, наконец, весьма достойный ресторан в стиле Высоцкого, в котором и завершился этот насыщенный впечатлениями день.

5 день

Пятый день

Мы вылетели в Норильск в 6 утра. Учитывая накопившийся недосып, это было, мягко говоря, непросто. В 3 часа ночи глаза не глядели ни на сухпай, ни на товарищей по путешествию. По ходу дела каждый старался везде добрать еще минуту-другую сна: в автобусе, в зале ожидания, в самолете, в аэропорту Норильска, пока нам весьма неторопливо выдавали багаж... Видимо, проверяли на предмет наличия шпионской техники.

Но вот – ура! – мы наконец-то в полном составе вышли из аэропорта, чтобы сесть во встречающий нас автобус, любезно предоставленный «Норильским Никелем». И тут же почувствовали на себе силу пронизывающего таймырского ветра, который здесь даже в середине августа властвует над окружающим пространством. Впрочем, как и сам «НорНикель». Они оба здесь – везде. Казалось бы, нет никого, кто здесь мог бы быть сильнее их. Но это заблуждение. Есть такая сила.

Еще когда мы были в Хакассии, донеслась благая весть: в Норильск собирается премьер-министр. Зачем – никто не понимал, включая «НорНикель» и ветер. Но тем не менее за неделю до его приезда соответствующие службы занялись проверкой и зачисткой единственного приличного отеля в городе. Под зачистку попали не только возможные жучки, но и постояльцы. В том числе и мы. И никого не волновало, что места у нас уже были давно забронированы и оплачены. Также как не волновало, где, собственно, мы должны после этого жить. Спасибо коллегам из «НорНикеля», не дали пропасть, приютили. Конечно, замена гостиницы 5* на 2* не могла никого привести в восторг, но все же лучше, чем ничего. А вероятность «ничего» была вполне реальной, т.к. предоставленный нам отель был вторым и последним в городе. И за размещение в нем на этот период в связи с выбытием главного отеля возникла серьезная конкуренция. Не будь у нас поддержки со стороны руководства «НорНикеля» - остались бы на улице. Такой вот в тех местах туризм: только с административным рычагом.

У нас он был и мы этим пользовались. Для начала поехали на «Медный завод». Это производство, входящее в ОАО «Норильский никель». Приставленные к нам проводники к приему нашей делегации подошли весьма ответственно. Была получасовая лекция в заводоуправлении, в ходе которой нам показали короткий фильм, используемый здесь в процессе внеклассной работы со школьниками средних классов для объяснения на пальцах, из каких этапов состоит производство меди. Судя по вопросам, которыми группа засыпала потом технолога, делавшего презентацию, это был вполне наш уровень.

После этого нам выдали каски, робы, распираторы и очки. И мы пошли в цеха. Шок наступил сразу, в первом же цеху, где, собственно, и происходит главное таинство – плавка и разлив меди. Распираторы и очки помогали плохо, глаза стали слезиться от рези, в горле комок и першение. Не все из группы смогли это выдержать, несколько человек сразу вернулись на улицу. Сам процесс плавки, безусловно, весьма впечатляет, это грандиозное и красивое зрелище. Величественно проплывающий в 10 метрах от тебя многотонный чугунный ковш с расплавленной медью завораживает. Все отлично. Но как здесь можно работать? А ведь рабочие даже очками и распираторами не пользуются, просто ходят с трубками во рту, по которым из висящего на поясе баллона периодически вдыхают кислород. Сюр какой-то.

Александра Милованцева, Агентство прямых инвестиций: И это называется вредным производством? Да оно же смертельное! Я теперь точно знаю, кем ни за что не хочу быть. Это ужас.

На одном из этапов производства видим человека, который стоит в углублении, рядом с ним конвейер неторопливо перемещает формы с отлитыми медными чушками, которые уже затвердели и успели охладиться с +1300C до +800С, т.е. уже такие холодненькие, но еще красненькие. Функция этого рабочего состоит в том, чтобы метровым ломиком выбить ступор в подъезжающей форме, чтобы дальше автомат мог приподнять чушку и опустить ее в воду для дальнейшего охлаждения.

- А какая температура воздуха там вокруг него? – спросили мы сопровождающего нас технолога.

- Ну, градусов 80... Рабочий день у него 8 часов, норма – 700 чушек.

- ?!

- Он привык.

Еще долго ходим по бескрайним цехам, нам объясняют процесс электролиза, в ходе которого металл очищается от ненужных примесей и превращается в медь высшей пробы, мы видим цех готовой продукции, где нам рассказывают, что уже почти договорились о сертификации на Лондонской бирже металлов, осталось лишь в упаковке что-то поправить...

Все весьма впечатляет. А в голове вертится - а есть ли там, около того рабочего с ломиком, воздух в принципе? Но как-то язык не повернулся спросить. Вдруг ответят, что без воздуха он тоже уже привык...

Обращают на себя внимание активные покрасочные работы внутри цехов, а также асфальто-укладочные и побелочные работы на прилегающей территории. Ах да, Путин же едет... Пусть про воздух лучше он спросит.

Следующим пунктом нашей программы становится рудник. Именно так, с ударением на первом слоге. Нас пересаживают на вахтовку (это КАМАЗ с кузовом в виде автобусного салона), только на ней можно забраться на самый верх карьера и спуститься потом в самый низ, никакой автобус туда не проедет. Наверху дождь и ветер метров 30 в секунду, сбивает с ног, давит слезы из глаз, невозможно толком рассмотреть, что там внизу. Понятно только, что перед нами громадная воронка диаметром метров 400 и глубиной метров 200. Далеко внизу видны крохотные БЕЛАЗики. Разговаривать тоже не возможно, нашего проводника, крепкого басовитого шахтера, просто не слышно. Не задерживаемся, быстренько утрамбовываемся обратно в вахтовку, ошеломленно вытирая мокрые лица:

- Что это было?! Здесь так всегда?

- Почти, - улыбается шахтер. Понравилось?

Едем вниз. Здесь намного тише, ветра почти нет. Зато работают огромные, высотой с 6-этажный дом, экскаваторы. В ковш легко может поместиться вся наша группа в один ряд, не пригибая головы. Когда экскаватор выгружает породу в кузов БЕЛАЗа, последний трясется как осиновый лист. А ведь не самая маленькая машинка. В целом такое впечатление, что ты не на Земле, а на какой-то другой планете из фантастического фильма. Пандорра.

Выбираемся из рудника, едем в центр города на ужин. Про сам город нужно сказать отдельно. Он черный. Местами серый. Черные асфальтовые дороги, черные шлаковые обочины, черная земля, на которой в черте города практически полностью отсутствуют деревья, трава и цветы. Серые панельные дома со грязноватыми следами разноцветных красок, в которые их периодически пытаются раскрашивать, но которые не переживают очередной зимы, когда 50-градусный мороз и метель с ветром 30 метров в секунду буквально стесывают все с поверхности домов и земли. А еще бывает «черная метель», когда ветер дует с такой силой, что за стеной снега не видно вытянутой руки, а люди могут передвигаться только по веревке. Над всем этим висит свинцовое небо, 300 дней в году закрытое облаками. Именно таким небом, как правило, встречает гостей города местный аэропорт Алыкель. Серый цвет начинается где-то рядом с тобой и уходит глубоко вдаль.

- Что это, утро или ночь? А где солнце? Или это такой у вас полярный день? – испуганно сыпали мы вопросы нашим сопровождающим.

Оказалось, что полярный день мы пропустили – он длится с конца мая до конца июля. Затем на 3 недели наступает время белых ночей. А то, что наблюдали мы, называется сумеречное состояние или сумеречная ночь, когда цвет неба – все оттенки серого.

Кирилл Мещеряков, Правительство Москвы: Как мне все это знакомо! Я вырос на Камчатке. Здесь всё - один в один, как будто дома. Но у нас там зато – природа! Надеюсь, она нас завтра и здесь приятно удивит.

А еще все это за полярным кругом, поэтому полгода здесь ночь. Зарплата рабочего, который с ломиком – 45 тысяч рублей. Цены в магазинах – московские, т.к. все привозное, кроме оленины. Единственное, что реально дешево, это квартиры. Двушка стоит около 200 тысяч рублей. За одну московскую квартиру здесь можно целую панельную девятиэтажку купить. И смотреть из всех окон на желто-черный дым из сотен труб, черные шлаковые отвалы, груды непонятных ржавых металлических конструкций и полное отсутствие экологии.

Вот в таком оазисе и находятся главные активы одного из крупнейших российских индустриальных монстров. И 200 тысяч граждан России.

6 день

Шестой день

С самого утра был запланирован вылет на вертолетах к конечной точке нашего путешествия – на плато Путорана. Сидим в автобусе, готовы выдвинуться на аэродром. Приходит сообщение: взлет откладывается на три часа по метеоусловиям. Смотрим на небо – да вроде ничего так, ну облачность метрах на 500-х, ну и что? Ни дождя, ни ветра. Нам объясняют, что здесь так, а на плато хуже. Короче, лететь пока нельзя. Появляется мысль съездить в Талнах, это удаленный район Норильска, в 25 километрах от основного города. Ну почему нет, поехали. Сразу за городом появляется растительность и водоемы. Правда, растительность довольно чахлая, а водоемы непонятные, что-то среднее между озером и болотом, но все же немного веселее. В наиболее удачных местах начинают попадаться вполне приличные дачки и дома отдыха, значит, и здесь жизнь есть, а не только производство. Да и сам Талнах все же менее мрачен, чем Норильск, и воздух чище и какая-никакая, а природа вокруг есть. Хотя и шахты тоже есть, прямо рядом с жилым кварталом. На обратном пути заезжаем в местный магазин, торгующий олениной, многочисленными видами местной рыбы во всех видах, сувенирами. Закупаемся по полной. Кто знает, как дальше сложится. Как чувствовали.

Новая информация: сегодня точно не полетим, плато затянуло окончательно. Поэтому предлагается сначала посетить местный краеведческий музей, а в 15.00 нас будет ждать катер, который доставит нас на водную часть плато, на знаменитое озеро Лама. Там переночуем на базе, а завтра с утра нас уже оттуда заберет вертолет, поднимемся на плато, полюбуемся водопадами и вернемся в Норильск. Что ж, и такой вариант вполне подходит, поехали.

В краеведческом музее практически в точности повторяется ситуация с Шушенским. Казалось бы, ну что там может быть интересного? Но через полтора часа мы выходили оттуда с совершенно иным настроением. Музей состоит из двух этажей. На первом очень красивые экспозиции, представляющие историю этого края, коренного населения и животного мира. Буйство красок, все очень красиво. Когда Владислава Москальчука нарядили в национальный костюм, на нас смотрел абсолютно аутентичный местный житель, а вовсе не руководитель одного из крупнейших институтов инфраструктуры российского фондового рынка. Второй этаж состоит из черно-белых фотографий и сканеров приказов начальников норильского отделения ГУЛАГА за период 30х-50х годов прошлого века. Лирическое настроение, созданное первым этажом, исчезло без следа. Перед нами была история и истинная цена индустриализации нашей страны. 500 тысяч зеков прошли через этот ад. Сколько навсегда остались в братских могилах в этой мерзлой земле не известно, никто не считал. Но не менее четверти. Город и комбинат в прямом смысле слова стоят на костях. Возможно, это еще одна причина столь депрессивного восприятия этого места, несмотря на весьма сильные впечатления.

Перед отправкой в порт нас пугают: если кто не взял резиновые сапоги, будет плохо, на Ламе реально сыро. Не смотря на то, что про одежду все было написано в памятке, распространяемой за неделю до поездки, пришлось взять на абордаж два имеющихся в городе охотничьих магазина. Мы выгребли у них не только весь запас сапог, но и еще много чего попутного/туристического. Магазины явно сделали на нас как минимум недельный план. Но продавцы почему-то совсем не были нам рады. Во взгляде явно читалось: понаехали тут... Пришлось их построить, но как-то еще грустнее стало от Норильска.

Приезжаем в речной порт, загружаемся на катер. Ну, катер – название условное. Это такой прогулочный плоскодонный корабль, с полностью закрытым салоном, из которого выход на палубу во время движения запрещен. Типа «Ракеты», только без подводных крыльев и потому гораздо более медленный. Лица капитана и экипажа напряжены: говорят, впереди сильно штормит.

- Какой шторм может быть на озере? – удивляемся мы.

- Скоро увидите, - многообещающе ухмыляются они.

И действительно, в скором времени нашей размеренной игре в мафию начинают всерьез мешать сильные боковые удары волн. Капитан предпочитает не рисковать столь ценным грузом и принимает решение зайти в бухту у одного из небольших островков. В ней наша банда и застревает часа на три. Уже был исхожен вдоль и поперек весь остров, уже отчаялась Маша Семенова хоть что-то поймать на удочку при такой волне, уже успел кто-то поспать, а кто-то проспаться. Уже вокруг было вполне симпатично, ибо это был порог Путорана. Но еще не Путорана. И капитан все никак не решался отдать приказ идти дальше. И все наши уговоры были оставлены без внимания, что, в общем-то, и правильно..

Елена Курицына, заместитель руководителя, ФСФР: Мне мама перед отъездом напомнила, что я теперь отвечаю не только за себя, но и за своего маленького сына, который остался дома. Поэтому я понимаю, что правы и летчики, которые отказались лететь в такую погоду, и капитан нашего корабля. Но я все равно очень хочу на Путорана!

Но вот какой-то другой катер на полном ходу прочапал мимо нас, уходя в шторм.

- Ну вот, они же пошли, а мы чего?

- Подождем еще немного, если они пройдут, то и мы пойдем, - спокойно пробасил капитан.

То ли на том катере груз был менее ценный, то ли капитан более безбашенный... но как-то не хотелось думать, что будет означать, если вдруг наш капитан скажет – «ну вот, они не прошли...». В общем, все как-то успокоились и предпочли подождать: а действительно, пройдут или нет?

Они прошли. Поэтому уже через 20 минут наш катер на всех возможных для его плоскодонной души парах пытался наверстать упущенное время. И вот мы на Ламе, а вокруг те самые столовые горы Путорана, фотографии которых мы столь долго с вожделением рассматривали в интернете. Однако уже темнело, горы затягивал туман, а купленный днем запас оленины и рыбы, равно как и переданный на борт нашими заботливыми друзьями из НорНикеля сухпай, были давно уничтожены. Поэтому едва спрыгнув на берег и заселившись в весьма аскетичные номера местной базы отдыха, вся группа с удовольствием отправилась по указанному азимуту на ужин. Впрочем, назвать ЭТО ужином как-то, наверное, неправильно. Если бы не надетые на нас ветровки и резиновые сапоги, то можно было бы смело именовать это банкетом. А лучше – пиршеством на открытой террасе, с видом на озеро, постепенно скрывающееся в тумане и кромешной темноте. На фоне нашей униформы три повара в белоснежных одеждах, выделенные специально для этого вечера НорНикелем, смотрелись просто гастрономическими богами.

- Ой, это все для нас?

- Ребята, да мы вас с обеда ждем... - повара явно были раздосадованы тем, что не все их кулинарные задумки из-за нашего опоздания пришли к финишу в нужной кондиции.

- Да если бы мы знали! А мы... на острове... в бухточке... из горла... - чуть не плакал Михаил Мангилев, коммерческий директор красноярского СУЭКа.

Ну, а потом – душа развернулась. Что может быть лучше песни под гитару в хорошей компании в красивом месте да под правильную закуску? Ура, мы на Путорана! Эх!..

7 день

Седьмой день

Как выяснилось, многие участники путешествия просыпались в то утро (часов в 11) с одной и той же мыслью: - А сколько времени-то? А что так тихо-то? Ой, мама, а если меня тут забыли и без меня улетели?! Ну, в общем... Не забыли. И не улетели. Хотя в районе 11 утра как раз пришла информация из Норильска, что, мол, вот уже борты к вам вылетают, готовьтесь... Но через полчаса - новая задержка вылета. Где-то на середине пути облачность не давала лететь. Оставался последний шанс: вновь уходить в Норильск на катере в надежде, что, пока будем идти, распогодится и можно будет слетать туда-обратно на водопады и биологическую станцию. Другой вариант: гулять по окрестностям озера и уйти в Норильск ближе к вечеру, но уже без надежды на полет. В соответствии с зазубренными в бурной комсомольской юности принципами демократического централизма вопрос был поставлен на голосование и большинством голосов был выбран вариант попытать судьбу еще раз и использовать последний шанс подняться на вертолетах наверх.

Олег Папахин, генеральный директор, IMAC: «Вот так бывает – девушку водишь-водишь по ресторанам, а потом приходите вы домой, а она говорит: давай останемся просто друзьями. Невертолетная погода, однако...»

Принятое решение всегда лучше неопределенности. Тут же все взгляды обратились на окружающий потрясающий пейзаж. Заработали затворы фотоаппаратов, используя на полную катушку последние минуты в этом красивейшем уголке земли.

Ну и, конечно, по глинтвейнчику за завтраком. И не надо тут морщиться, что, мол, шампанское по утрам пьют известно кто... Глинтвейн летним утром на Ламе – это способ выживания.

Мы отправились в обратный путь, любуясь красотой окружающего мира, который, словно в издевку нам, был подсвечен лучами яркого солнца.

- Ну как такое может быть?! – недоумевала Елена Левина, генеральный директор инвестиционной компании «Титан», под наше согласное молчание. – Такая погода, а лететь нельзя?

- Вот на ту тучу на горизонте взгляните, девушка – спокойно басил капитан. – Вам как раз туда. А летчикам жизнь дорога.

Андрей Коланьков, вице-президент, медиагруппа РЦБ: Увы. Мечта осталась мечтой. Я грежу Путорана уже лет 10. Но как будто кто-то закрыл в этот раз перед нами двери и не дал посмотреть ее самую интересную, верхнюю часть. Очень похоже на предупреждение – не суйся, сейчас не судьба. Что ж, это вызов. Сейчас настаивать не будем. Придется вернуться.

Напряженные лица встречающих нас на пирсе друзей из НорНикеля подтверждали худшие прогнозы: вылет окончательно отменяется. Надо отдать им должное, они успокаивали нас, как малых детей.

- А знаете что, ведь красивые водопады здесь есть не только на Путорана. Недалеко от Талнаха есть очень достойный водопад!

Конечно, мы не поверили. И, конечно, мы поехали. Что еще оставалось делать? Мы оказались не правы. Не знаем, к сожалению, как выглядят водопады наверху Путорана, но водопад Красные камни под Талнахом оказался действительно красив в своих четырех водных коленах, падающих с 70-метровой высоты в изумрудное озеро. Хочется верить, что отличается он лишь тем, что на скалистых обрывах водопадов Путорана нет дурацких надписей метровым шрифтом «Маша, я тебя люблю». Просто потому, что, как показывает опыт, добраться до тех водопадов ой, как не просто.

Елена Левина решила сфотографироваться на валуне на берегу озера в позе ласточки, что обернулось ее незапланированным купанием в не очень теплой воде.

- Что же, похоже, нам действительно не стоит настаивать на вертолетной прогулке в этот раз, - философски заметила она, выжимая одежду.

8 день

Восьмой день

Похоже, «Владивосток-авиа» решила извиниться перед нами за начальную задержку рейса: самолет доставил нас из Норильска в Москву на полчаса раньше, чем по расписанию. А аэропорт «Домодедово», видимо, извинялся за собрата-Внуково: наш багаж крутился на ленте, когда мы еще не успели выйти из самолета. Бывают же чудеса. Мы все же побывали на Путорана. Пусть не совсем так, как хотелось бы, но мы там были. А чувство недосказанности все же осталось. Поэтому мы обязательно еще туда вернемся.

P.S. А может, это премьер-министр перед нами так извинялся? Кстати, его борт тогда в Норильске не смог приземлиться. Местные ветер и туман все же показали, кто там настоящий хозяин... И на Путорана он тоже не слетал.