Считается, что Ямал в переводе с ненецкого означает "край (или конец) земли", где "я" - "земля", "мал" - "конец". Ненцы, или по-старому самоеды, пришли сюда предположительно с предгорьев Алтая и Саян. Ямал — это арктический регион России, снег здесь лежит восемь месяцев в году. И, конечно, это не только край нефти и газа, а прежде всего самобытный народ, живущий в тундре, его традиции. Именно по настоящей зимней арктической тундре мы и совершили короткое путешествие на снегоболотоходах в гости к хозяевам этой земли.

Ямал

Статистика путешествия

● Время: 4 дня

● Участники: 9 человек

● Погода: -15°C, переменная облачность

● Общая дистанция: 4200 км, из них:

● Авиация: 3900 км

● Автомобильный транспорт: 300 км

1 - 2 дни

Первый день

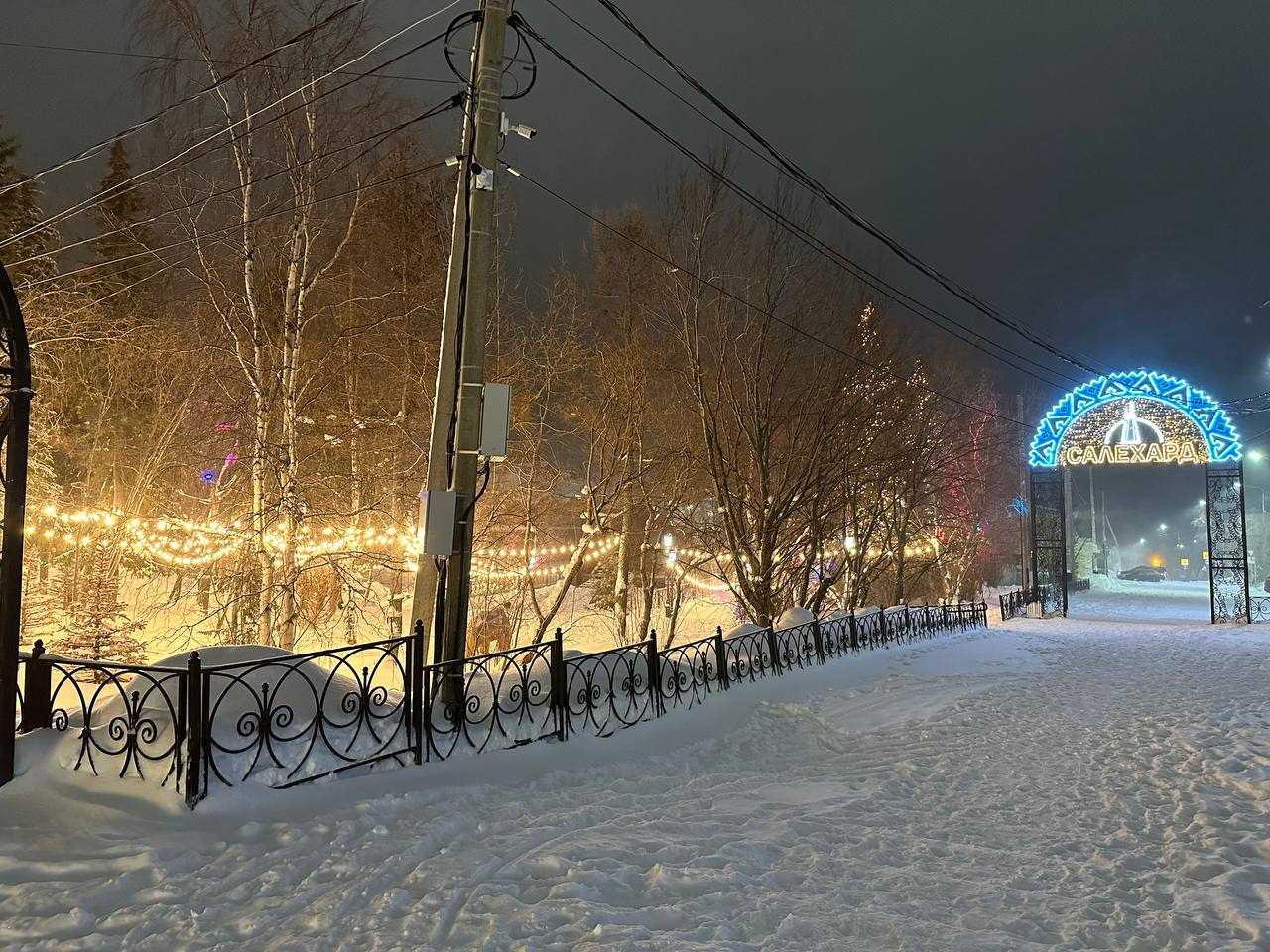

Салехард встретил морозом, снегом и ветром. Поэтому по дороге из аэропорта короткое знакомство с вечерним городом ограничилось взглядами из окна комфортабельного автобуса – успеем еще. За окном конец февраля, а в городе иллюминация, новогодние елки, и вообще настоящая зима.

Разместились в лучшей гостинице Салехарда под названием «Юрибей», что в переводе с ненецкого означает «жирная река». Ну, не так чтобы уж очень жирно, но на приветственном ужине в местном ресторане покормили неплохо.

Второй день

С утра ветер усилился, снег перешел в пургу, Ямал в этот день решил показать нам свою суровую сторону.

- Сек-сек надо делать немедленно, с этого тут надо начинать, а то заметет! – еще только выйдя из гостиницы после завтрака и оценив погодную обстановку, сделала вывод Яна Рогонова (Группа Черкизово, руководитель управления).

Начали все же с посещения Обдорского острога, откуда и пошел Салехард. Этот архитектурный комплекс выполнен без единого гвоздя с соблюдением всех правил зодчества XVI века.

Здесь мы узнали, что появление русских принесло в свое время для местных жителей много вреда, но на первом месте были вовсе не то, что их приучили пить алкоголь и курить табак, эти грехи занимают только третье и четвертое место. На втором – непривычные инфекции. А на первом, как ни странно – хлеб. Ненцы не знали зерновых, и изменение пищевого рациона на первых порах привело к значительному сокращению продолжительности их жизни.

Что же касается алкоголя, есть небольшой штрих. На нашу просьбу пополнить запасы нас подвезли к какому-то то ли ангару, то ли сараю. Вот что значит, внешнее впечатление обманчиво. Внутри было такое разнообразие, что некоторым столицам и не снилось. Нефтегазовый край, что сказать.

После острога посетили местный храм. К традиционным религиям у местных вообще интересное отношение. Храм и мечеть построены на берегу реки Шайтанки. В какой-то момент «понаехавшие» попытались поднять вопрос о необходимости переименования реки, мол, как же можно молиться рядом с таким названием? Коренное население выступило категорически против. Смысл возражения был простой: река так называется с незапамятных времен, а вы тут относительно недавно. И что, каждый раз в угоду конъюнктуре будем все менять? Так и осталось прежнее название.

Местные хоть и язычники, но относятся с глубоким почтением к официальным документам от церкви. Еще век назад было так: если сбежавшая от мужа-ненца жена успела до поимки обвенчаться с новым мужем, то она не могла быть возвращена силой.

После храма душа отогрелась и хватило сил посмотреть на здание деревянного театра. А пурга все усиливалась. - Нет, ну так невозможно, надо уже бороться, сек-сек давай, наливайте! – это уже не выдержал Максим Чернин (сооснователь медицинской компании «Доктор рядом»)

Как положено в ритуале сек-сек: встали в круг, махнули смоченной в напитке веточкой на все четыре стороны. И ведь что интересно, уже не следующей остановке у памятника строителям современного города, ветер и правда начал утихать. Да, в этих местах строителям и правда есть за что ставить памятники. На таком ветру руки замерзают мгновенно, стоит только снять перчатки, да и они помогают недолго.

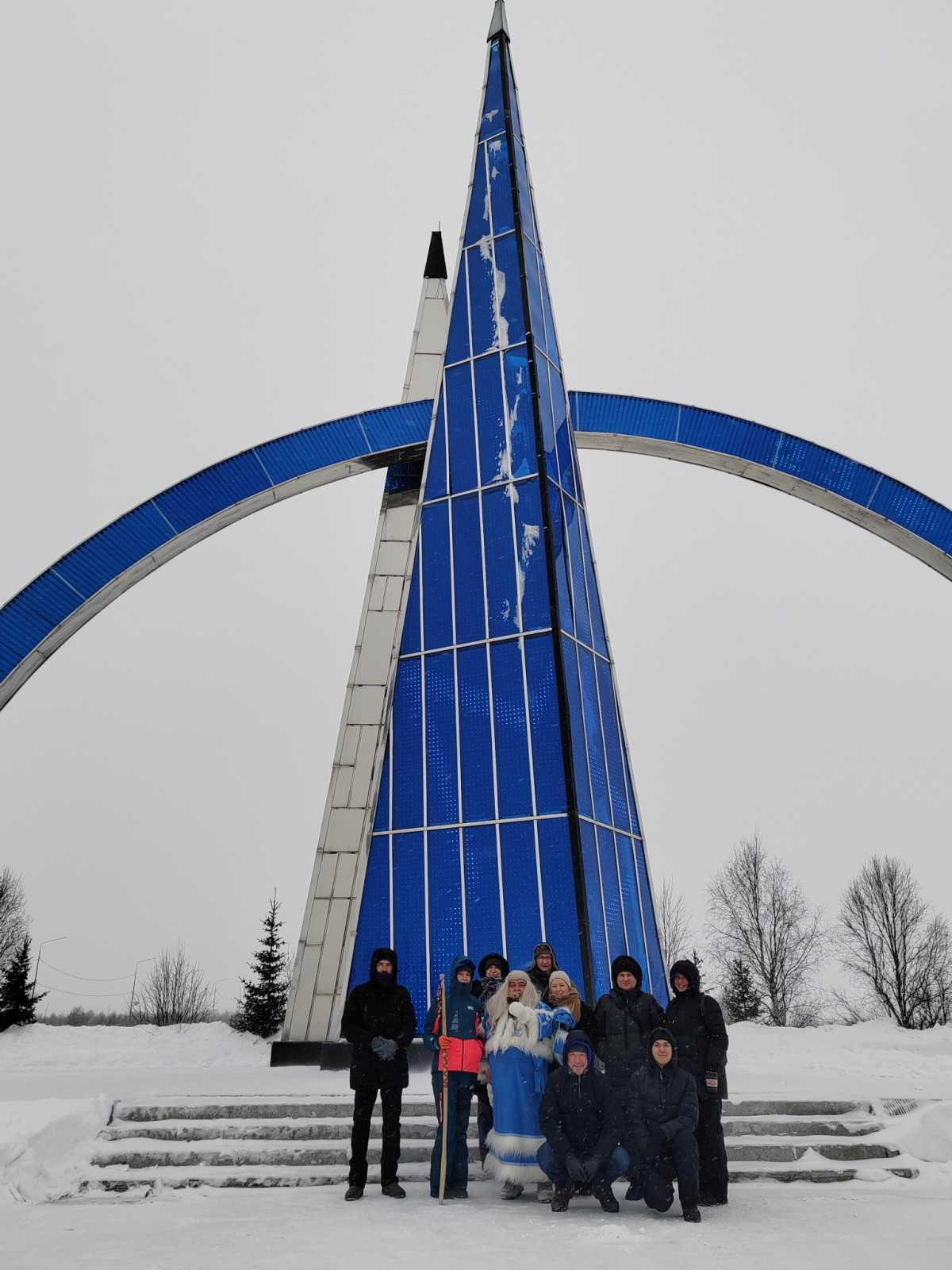

А у стелы «66-я параллель» нас встретил удивительный персонаж – что-то среднее между Дедом Морозом и шаманом. Стела установлена в честь географической особенности Салехарда, как единственного в мире города, расположенного непосредственно на северном Полярном круге. Так мы стали полярниками.

Не меньше впечатлила огромная статуя Мамонта, посвященная этим древним обитателям севера. Местные его очень любят, и к каждому значимому событию или празднику наряжают в разные одежки. Так во время пандемии на его «мордочке» красовалась огромная медицинская маска специально сшитая под его размер. Сейчас мамонт был заботливо укрыт огромной новогодней попоной, под которую в надежде согреться и спрятаться от ветра не поленился залезть Михаил Коланьков (школьник, 10 класс). Побродив между гигантских ног древнего травоядного, он вынес интересный вердикт:

- Ну, не настолько впечатляюще, как могло бы быть!

А ритуал незаметно делал свое дело, поэтому когда после обеда приехали в поселок Горнокнязевск, пурга совсем прекратилась, и ничто не помешало нам попробовать традиционное угощение - северные ягоды и строганину, ставшие еще более вкусными на морозе, пройти через обряд очищения дымом, посмотреть на различные виды нарт (саней), отличающихся в зависимости от их назначения. Некоторым уже и не хотелось из этих нарт вылезать.

Это место знакомит с историей и традициями местных жителей - хантов, ненцев и коми. Здесь разбито семь чумов, покрытых оленьими шкурами и берестой, а также другие постройки, выполненные в национальной традиции. Изначально поселок Горнокнязевск, основанный в XVII веке, назывался Канась Похал, что в переводе с языка ханты означает «Княжий город». Это название дано не случайно. Много лет на этой земле правила династия ханты-мансийских князей Тайшиных. Их владения распространялись от Обдорского края до берегов Ледовитого океана. Князь Иван Тайшин представлял в Обдорске власть русского царя.

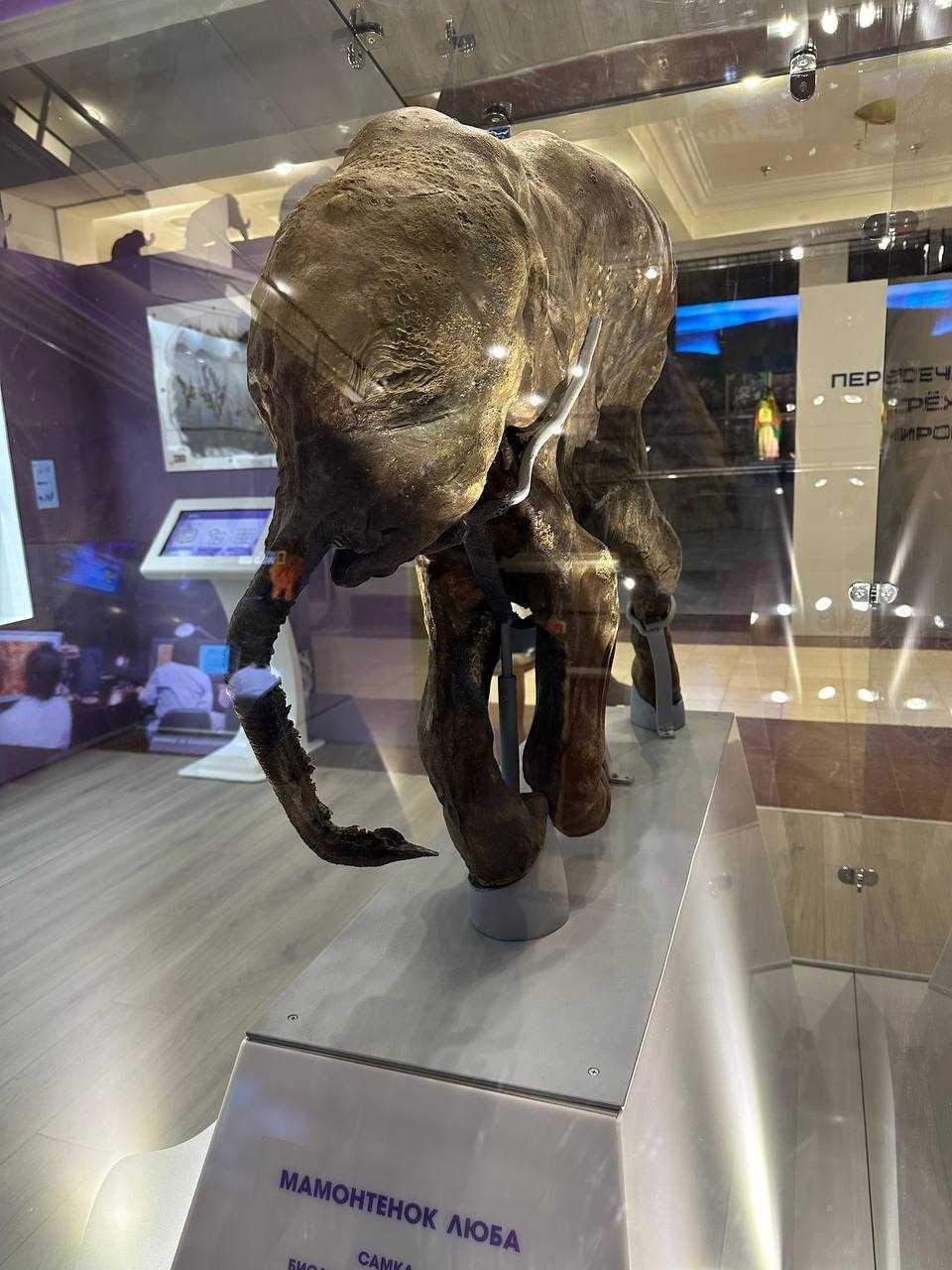

В завершение насыщенного дня посетили два музея. Во-первых, комплекс им. Шемановского. Здесь хранится уникальный, хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат - мамонтёнок Люба, которая активно путешествует по странам и собирает многотысячные очереди в ведущих музеях Лондона, Сиднея, Гонконга и других городов мира.

Но при всем уважении к Любе, нам гораздо больше понравился музей новейшей истории Ямала имени первого губернатора Неелова. Не каждый многомиллионный город может похвастаться такой экспозицией. Суперсовременный, для всех возрастов и увлечений с понятным и доступным интерактивом во всех залах, хочешь читай информацию, хочешь слушай или даже играй. А «вишенка на торте» - мини-кинотеатр с масштабной инсталляцией истории развития Ямала на полу и на стенах. Кадры на большом экране сопровождались впечатляющей графикой на инсталляции, размещенной на полу, в синхронизации с отличным качеством звука. Примененные технологические решения поразили даже видавших виды путешественников.

- Ничего подобного нигде еще не видела. Очень круто! – Наталья Коланькова (руководитель проекта РЦБ-Casual) аж задыхалась от восторга.

- И очень дорого! - Наталья Галушина (РГГУ, заведующая кафедрой) явно прикидывала, вот что обойдется внедрение такой технологии в недавно открытой ими с мужем галерее в подмосковном Талдоме.

3 - 4 дни

Третий день

С утра светило яркое солнце. Ура, ритуал доделал свою работу! Это было очень хорошо, потому что в этот день мы делали вылазку в самую настоящую тундру. На снегоболотоходе «Трэкол» мы ехали на стойбище оленей, в настоящую семью оленеводов, живущих в настоящем чуме.

Коренные ненцы, кто по-прежнему занимается оленеводством, совершают до 120 кочевок (касланий) за год. Это связано с тем, что для оленей не предусмотрено иной пищи, кроме ягеля. На очередной стоянке они выедают ягель во всей округе за несколько дней, а значит нужно двигаться дальше. Это каждый раз связано с необходимостью разобрать/собрать чум, что является обязанностью женщины, потому что мужчина занят с оленями. Летом женщина делает это за 30 минут, зимой дольше, т.к. нужно повозиться с тяжелыми шкурами, которые укрывают жилище. Причем на Ямале действует так называемый «чумовой капитал»: при рождении третьего ребенка семья оленеводов получает полный комплект для строительства чума – шесты, оленьи шкуры, брезент, печку и двое нарт. Стоит такой набор более полумиллиона рублей. Это связано с тем, что по закону чум жильем не считается, на него нельзя потратить деньги из материнского капитала.

Стоянка оленеводов расположилась в живописном месте, окруженном невысокими деревьями, причем из-за глубоких сугробов от них иногда из-под снега торчали только макушки. Николай Галушин устроил в этом месте настоящую фотоохоту, выискивая наиболее красивые кадры.

- Опа! – это Николай ушел в сугроб по пояс.

- О! Стой там, я тебя сейчас сфотографирую! – у Александра Коланькова (Банк России, советник руководителя Службы) тоже проснулась страсть к необычным снимкам.

- Ты меня лучше вытащи отсюда!

А в чуме нас уже ждало угощение национальной кухней: блюда из оленины и северных пород рыб, это расстарались хозяюшки. Как всегда, сочетание строганины и местной замороженной ягоды – абсолютная вкусовая фантастика.

- Полуцается, две Натаси у вас, допустим? А у вас вот, наплимел, собацьки есть? У нас есть, мноооого! – это шестилетний сын хозяев чума по имени Алексей Сергеевич сразу после появления группы в чуме взял общение в свои руки, буквально приковав к себе внимание, хотя и не выговаривал многие буквы.

- Заводите собацек! Тогда у вас будут сеноцьки. У нас вот на днях сеноцьки появились, хотите - показу? – Алексей Сергеевич знатный болтун, из него точно либо политик, либо артист вырастет, природа дала ему море обаяния.

- Леша, а ты в школу ходишь уже? – поинтересовалась Татьяна Есаулкова (СДК «Гарант», генеральный директор).

- Есё нет, маленький был пока. Осенью пойду. Но сцитать узе умею, вот сейцяс вас посцитаю! Один, два, тли … девять вас! - под аплодисменты подвел он итог. Так и хотелось увезти этого чудесного мальчишку с собой. Но кто ж такого отдаст.

В чуме жарко, стены забраны оленьими шкурами, сидеть нужно тоже на них, а они очень теплые. Даже сняв верхнюю одежду все равно долго там находиться сложно. А выходить из чума нужно, пятясь задом, иначе запутаешься в складках оленьих шкур, прикрывающих вход вместо двери.

Переехали непосредственно на стойбище, где паслось несколько сотен оленей. Точное количество спрашивать не стали, там это не принято. Это примерно то же самое, что в городе спросить у малознакомого человека, сколько он зарабатывает. Неприлично, в общем.

Оленеводы отловили из общего стада пару ездовых оленей национальным арканом (тынзяном). И каждый желающий смог прокатиться на оленьей упряжке.

Четвертый день

- Опять северное сияние не увидели! – переживал в аэропорту Армен Джагацпанян (УК Тринфико, заместитель генерального директора по информационной безопасности). Да, с этим не везет пока. Ровно через два дня после нашего возвращения до Земли долетела мощнейшая солнечная вспышка, и сияние было видно даже в Сергиевом Посаде, а на северах небо раскрасилось в совершенно фантастические краски. Ничего, попробуем снова, мы терпеливые, а севера у нас в стране огромные, есть куда еще съездить.