Монастыри и храмы, христианство и язычество, моря и озера, реки и болота, острова и лодки, рыба и чайки, бездорожье и гостеприимство, скорбь СЛОНа и потрясающая красота русского севера

Съездить отдельно в каждый из пройденных пунктов нашего маршрута, в принципе, не очень сложно (хотя тоже нужно собраться), но пройти его в таком виде целиком в одиночку или с семьей вряд ли легко получится. И дело не только в логистической сложности, есть еще факторы погоды и мошкары, которые в этой поездке были полностью на нашей стороне: солнце ярко светило все десять дней, а редкого комарика группа приветствовала, как существо из Красной книги. Ну и еще, конечно, фактор правильной компании, т.к. эмоциональная поддержка в этих местах имеет значение. Для настоящих паломников все это пустяки, но мы-то говорим о гораздо более сложных организмах – профессиональных участниках фондового рынка.

Карелия

Статистика путешествия

● Время: 10 дней

● Участники: 10 человек

● Погода: +20°C, солнце, ветер

● Общая дистанция: 4050 км, из них:

● Железнодорожный транспорт: 2200 км

● Автомобильный транспорт: 1400 км

● Водный транспорт: 400 км

● Пешком: 50 км

1 день

Первый день

Ночью садимся на фирменный поезд «Арктика». Возникшая в середине августа 2011 года на мировых финансовых рынках то ли мощная понижательная коррекция, то ли давно ожидаемая «вторая волна» кризиса сыграли свою печальную роль: из 14 человек, оплативших участие в карельском путешествии, в вагоне поезда по факту оказалось только 10, остальные отказались в самый последний момент со словами «очень много работы» и «боюсь, уволят». Жаль, ребята реально очень много потеряли.

Но есть все же своя прелесть в небольшой группе. Для начала вдесятером забиваемся в одно купе, где и происходит знакомство с новыми участниками проекта. А потом распределяемся по освободившимся местам, убедив проводницу, что наши коллеги в последний момент вскочили в уходящий поезд, уже бегут по вагонам и вот-вот будут здесь. Ехать целые сутки, поэтому есть время и на сон, и на покупку на одной из остановок ведра черники и вкуснейшей копчёной рыбки и их дружное поедание, и на обучение неофитов игре в Перудо.

Где-то на периферии воспоминание: 20 лет назад в этот день произошел путч ГКЧП. Что ж, поезда в нашей стране с тех пор стали гораздо более приличные, во всяком случае, фирменные.

2 день

Второй день

Ночная выгрузка в Кеми. Одна из версий названия этого городка выглядит так: КЕМ — восходящая еще к XVIII веку аббревиатура русского административного (он же матерный) языка. Къ Е… Матери - по преданию, это была любимая резолюция Екатерины II, накладываемая на множество документов. Якобы, в ответ на просьбу кемских мужиков сменить название города на нечто более пристойное, Екатерина ответила: «название Кем было дано по воле императора Петра, отменить это его решение я не вправе, но могу смягчить». Так и появилась Кемь. Правда или историческая шутка не знаем, но то, что Кемь далеко – факт.

Ночуем в коттеджном поселке на берегу Белого моря. Рано утром грузимся на баркас с весьма символическим названием «Василий Косяков», проходим мимо места, где снимался фильм «Остров», и два часа идем по взволнованному морю в окружении окончательно обнаглевших чаек, стаями зависающих в полуметре над пассажирами открытой палубы, успешно выпрашивая еду. Сильный ветер сводит на нет все усилия яркого солнца, напоминая, что мы на севере.

Открывается величественная панорама Соловецкого монастыря, и вскоре мы топчем кроссовками весьма потертый дощатый пирс, пылим на УАЗике до гостиницы по песчаным улицам острова. Гостиница та еще, перегородки фанерные, беруши очень пригодились. Но зато на берегу озера и с собственной очень качественной баней.

Соловецкая земля – это, конечно, нечто, противоречивость ощущений зашкаливает. Кто-то справедливо восхищается местной природой. У кого-то эти места стойко ассоциируются исключительно с тюрьмой, но местные экскурсоводы с обидой напоминают, что лагеря – это «всего лишь» 20 лет из истории островов, которая насчитывает многие столетия. Это правда. Но мы побывали в музее СЛОНа (Соловецкий лагерь особого назначения) и на Секирной горе (см. ниже). Волосы дыбом. Не дай Бог нашей стране такого снова, даже на один день.

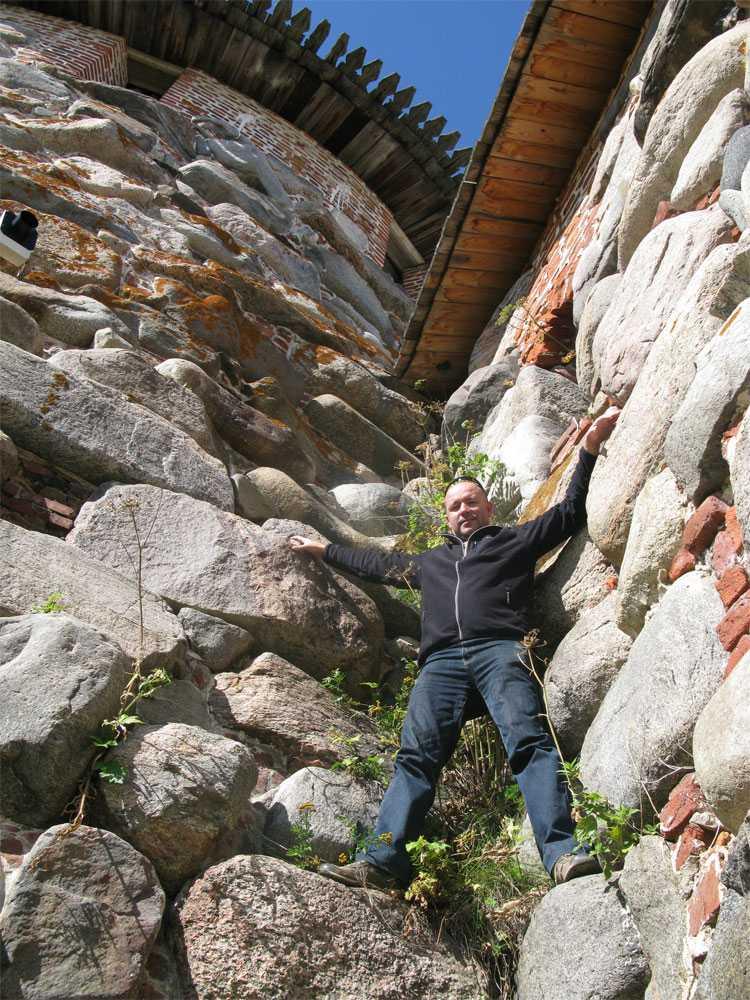

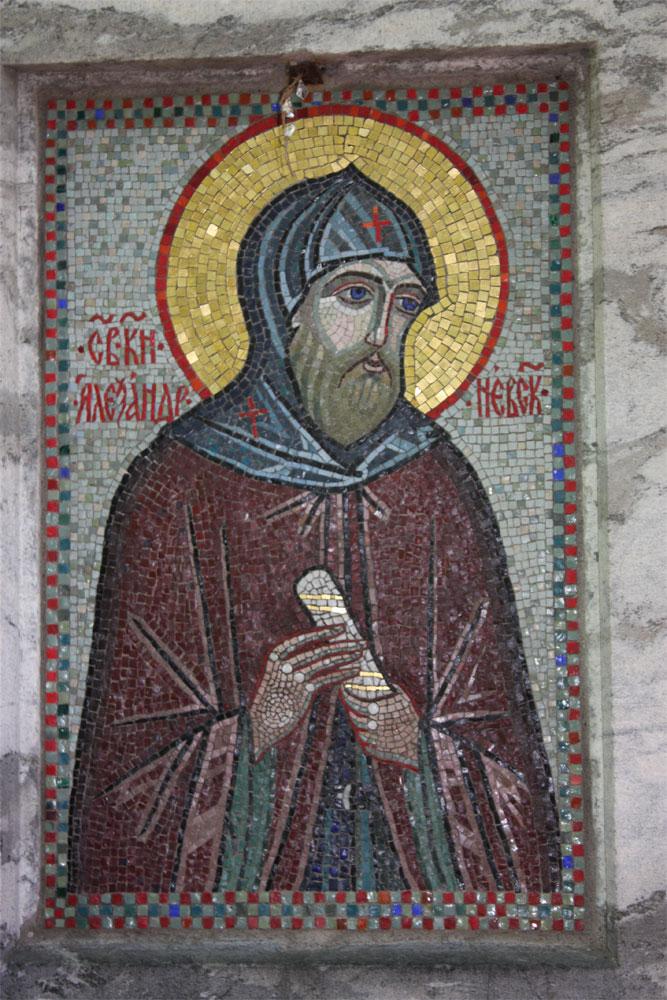

Монастырская крепость, сооруженная из огромных валунов, поражает величиной валунов, из которых она сложена. Выглядит очень живописно, камни покрыты ржавым мхом и сквозь них кое-где пробиваются цветущие растения. Этому монастырю пришлось выдержать и настоящие военные сражения: «Соловецкое сидение» - церковную смуту, вылившуюся в восьмилетнюю (1668— 1676 г.г.) оборону монастыря от царских войск, закончившуюся его падением, и успешную оборону весной 1854 года от нападения английской эскадры в разгар Крымской войны.

3 день

Третий день

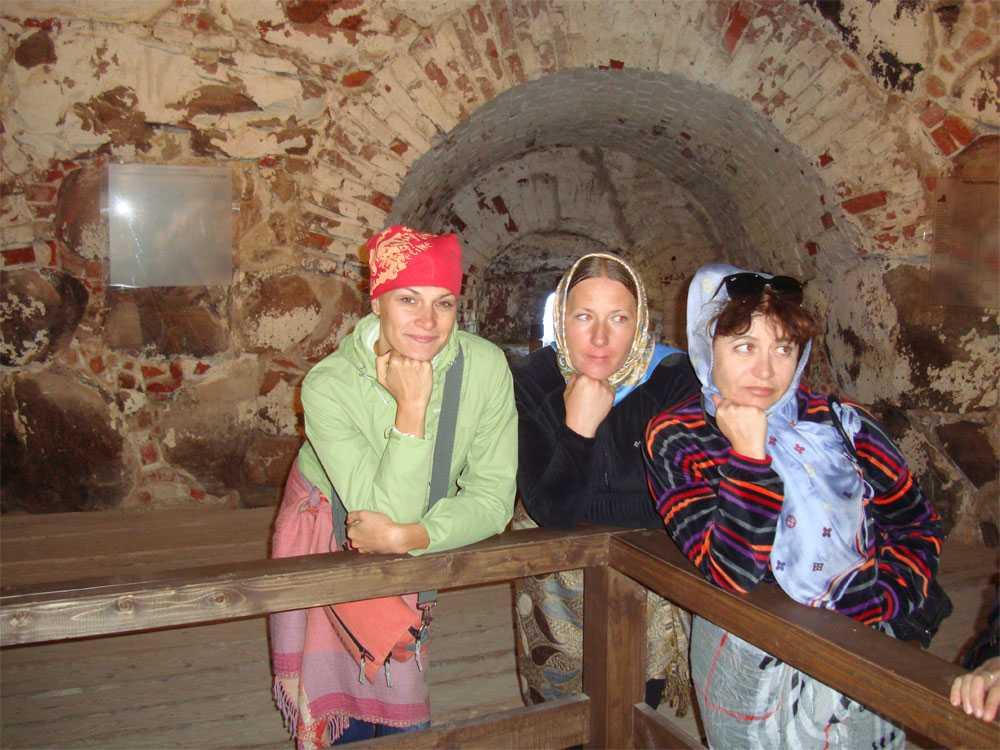

Совершенно неожиданно (пепел на голову организаторам) попадаем на один из главных церковных праздников – Преображение Господне, в народе более известный как Яблочный спас. По этому поводу была праздничная служба и крестный ход вокруг монастыря. Сильнейшее впечатление – участвовать в этом действе, происходящем на скалистых тропках по берегу одного из самых северных морей России.

После крестного хода в монастыре была трапеза, куда были допущены только братья, мирян не звали. «Без молитвы не стучать, без благословления не заглядывать» - историческая надпись на трапезной монахов. Мы не обиделись.

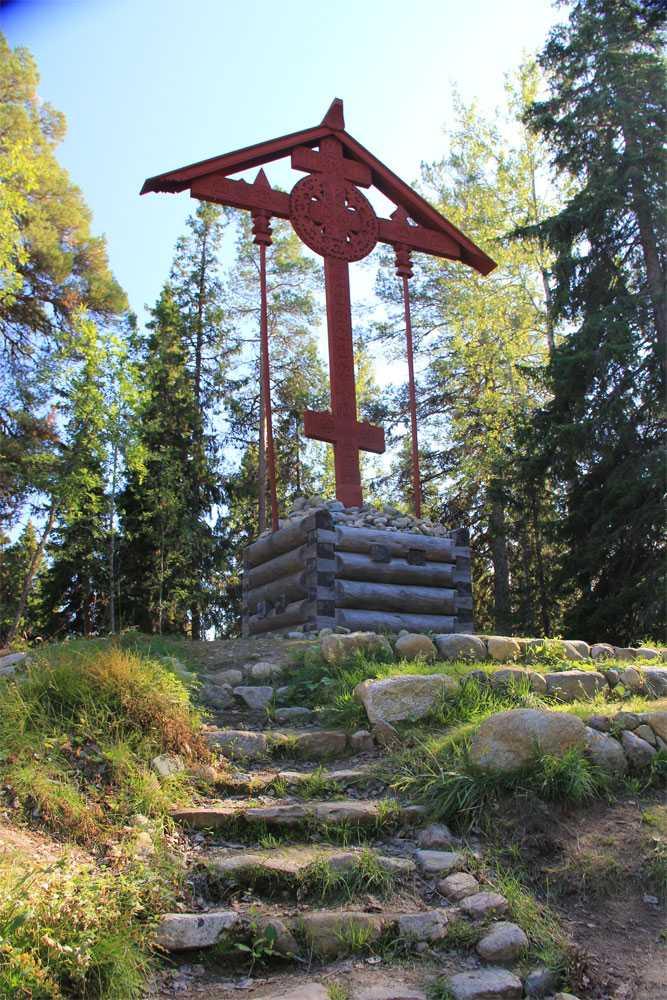

Поедая вкуснейшую церковную коврижку, купленную под стенами монастыря, выезжаем на Секирную гору. Название связано с легендой: якобы во времена, когда женщинам было запрещено посещать остров, где жили монахи, сюда приплыл рыбак с женой. Вот на вершине этой горы двое «светлых» юношей-ангелов и высекли пойманную ими жену рыбака — в знак веления «свыше», чтобы остров безраздельно принадлежал монахам.

Название горы говорящее и еще по одной причине. С 1928 по 1939 г.г. в стоящей на вершине горы церкви, купол которой в прежние времена одновременно являлся маяком для кораблей, идущих по Белому морю, располагался центральный штрафной изолятор Соловецкого лагеря, совершенно изолированный даже от других заключенных Соловецкого лагеря. Если есть желание узнать, что происходило в этом изоляторе – съездите на Соловки, или хотя бы сделайте запрос в интернете. Солидарная мысль участников поездки после посещения этого места: какой, нафиг, кризис, ребята? Мы с вами зажрались. Вы думаете, что у вас все плохо? Вчитайтесь в ужас, который сквозит в неотправленных надзирателями письмах сидельцев с Секирной горы.

А вид со смотровой площадки оттуда потрясающий…

На обратном пути заезжаем в ботанический сад, в основном также созданный руками заключенных ученых, пока им еще разрешали заниматься наукой. Интересно было увидеть, сколько всего можно при желании вырастить даже на этой северной земле. Но порядки не сильно изменились: работающих летом в заповеднике студентов-волонтеров нежно называют трудниками, а любая попытка сорвать на заповедной земле ягоду черники, которая все равно через неделю засохнет, сопровождалась тревожным предупреждением экскурсовода – «Осторожнее, за нами охранник наблюдает!».

Ужинаем в шикарном ресторане «Изба» при не менее шикарной гостинице (опять недоработка организаторов, но как за полторы тыщи верст понять, что там лучшее?).

- А морошка у вас есть? Несите! - наконец сбылась мечта Игоря Михайлова (Землеустроительные технологии, владелец, бывший директор одного из крупнейших регистраторов). Отведав вожделенную ягоду и проникшись окружающей красотой, он решил подарить девушкам из группы (их было шесть) очень красивые ромашки, что росли на клумбе возле ресторана. Как воспитанный человек, он подошел к официанту и попытался договориться:

- Мне нужно шесть ромашек с вашей клумбы.

- Кого хороним? - совершенно невозмутимо ответил официант.

Ромашки были приняты девушками весьма благосклонно. А вечером была баня с березовыми вениками и прыжками в озеро. Исхлестали друг друга знатно. Ататашечки устроили, как нежно назвала это действо Лариса Щеглова (Холдинг РЕСО, юрист). Для нее баня была особенно актуальна, т.к. первые дни путешествия она отчаянно мерзла на Соловках (было и правда свежо), периодически точно совпадая цветом лица со своей модной курточкой салатового оттенка.

4 день

Четвертый день

Выезжаем на баркасе на Заяцкий остров. Напрямую идти километра три, но море понемногу мелеет, выступают камни, приходится делать крюк километров в десять. Варианты расшифровки названия острова разные – и зайцы тут вроде были (хотя откуда бы?), и «за яйцами» туда наведывались (что более вероятно, учитывая количество гнездовий птиц). Остров потрясает богатством своей истории. Чего тут только нет. Например, скит Андрея Первозванного, в котором Петром I был освящен Андреевский флаг, а в 30-е годы XX века там был женский изолятор.

Но еще интереснее более древняя история. Остров буквально усеян таинственными сооружениями, оставленными людьми каменного века - лабиринтами и небольшими пирамидами из валунов, датируемыми I-II веком до н.э. Истинное назначение этих сооружений вряд ли когда-то будет установлено, но одна из обсуждаемых на самом высоком научном уровне версия заключается в том, что именно в этих местах находилась легендарная Гиперборея – страна, давшая начало всей современной мировой цивилизации, и именно с лабиринтов Соловецкого архипелага берут свое начало пирамиды Египта, Стоунхендж, идолы острова Пасхи и. т.д. Здесь явно все не просто, возникает большое желание почитать научную литературу на эту тему.

На неторопливом катамаране покидаем Соловки и с кормы еще очень долго видны белые стены монастыря, освещаемые вечерним солнцем. Часа за четыре добираемся до Беломорска, где нас встречают более-менее комфортабельный микроавтобус FIAT и гораздо более великолепный микроавтобус УАЗ (на глазок – 1969 года выпуска). УАЗ вполне соответствует облику Беломорска, когда-то процветающему центру севера России, а в настоящее время представляющему из себя образец хозяйственного развала. Закрылось большинство предприятий, полное безобразие в виде порта, постоянный отток населения. Единственная отрада – петроглифы, но о них ниже.

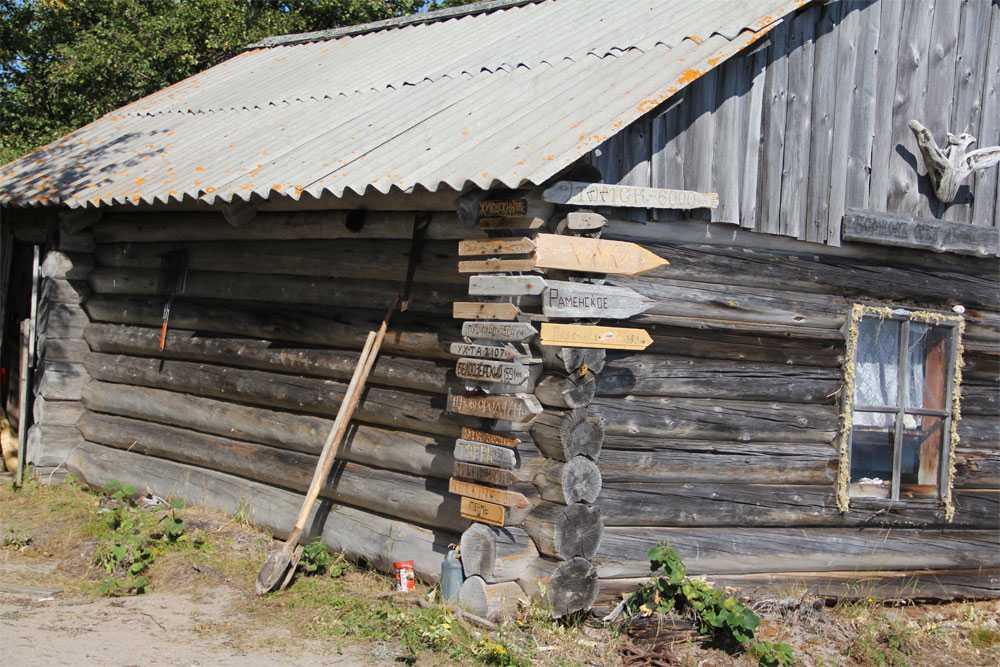

На вышеуказанных микроавтобусах выдвигаемся в поморское село Колежма, что в 80-ти километрах от Беломорска. Когда этот километраж был обозначен в программе путешествия, никто не обратил на это внимания. Подумаешь, час езды. Ага. Во-первых, два с половиной. Во-вторых, это хорошая иллюстрация про вторую беду России. Эту дорогу правильнее всего сравнить со стиральной доской. Те, кто ехал в ФИАТе, прочувствовали это не до конца, хотя им тоже хватило, а вот пассажиры УАЗа в конце поездки вышли, искренне радуясь, что живы. Десять негритят приехали на край земли.

Тем приятнее было удивление, когда обнаружилось, что рядом с этим, казалось бы, забытым богом селом на берегу Белого моря построен комфортабельный коттедж, вполне тянущий на 4*. Удобные номера, уютная гостиная, баня, бильярдный и теннисный столы, камин и домашняя (!) кухня во главе с кулинарной кудесницей Светланой, сразу же начавшей потчевать уставших путешественников всякими вкусностями. Жизнь явно начинала снова налаживаться.

Впитав новые живительные силы, но не до конца пришедший в себя после езды на «бешеной буханке» (УАЗ) Михайлов потребовал отвезти его обратно за 30 километров на местную дискотеку. Видевшему лица местного танцевального сообщества Александру Коланькову (Медиа-группа РЦБ, президент) чтобы пресечь данную инициативу пришлось пойти на хитрый ход – проиграть Игорю партию в бильярд.

5 день

Пятый день

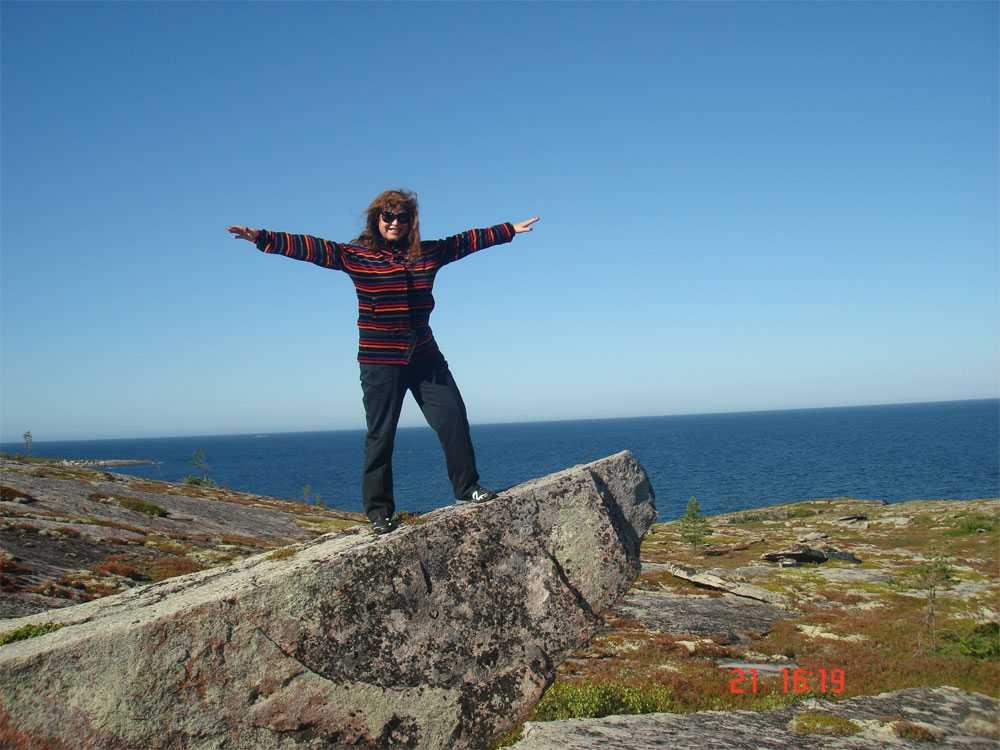

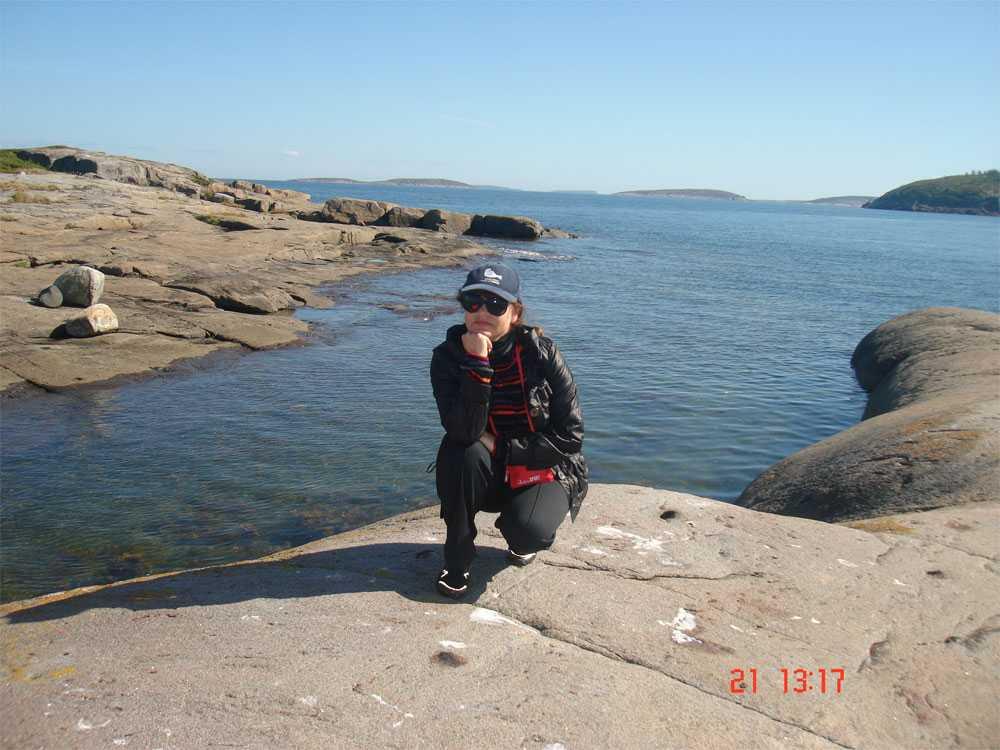

Разбуженные яркими лучами солнца мы не торопясь спускались в гостиную, вышли на крыльцо и ахнули. Ночью темнота и усталость не позволяли понять, куда мы попали. А попали мы в сказку. Коттедж стоит прямо на берегу моря, буквально к его ступеням во время прилива подкатываются волны, а на расстоянии 20-30 километров хорошо видно несколько островов, которые… парят над поверхностью моря. Это происходит благодаря преломлению солнечных лучей от воды.

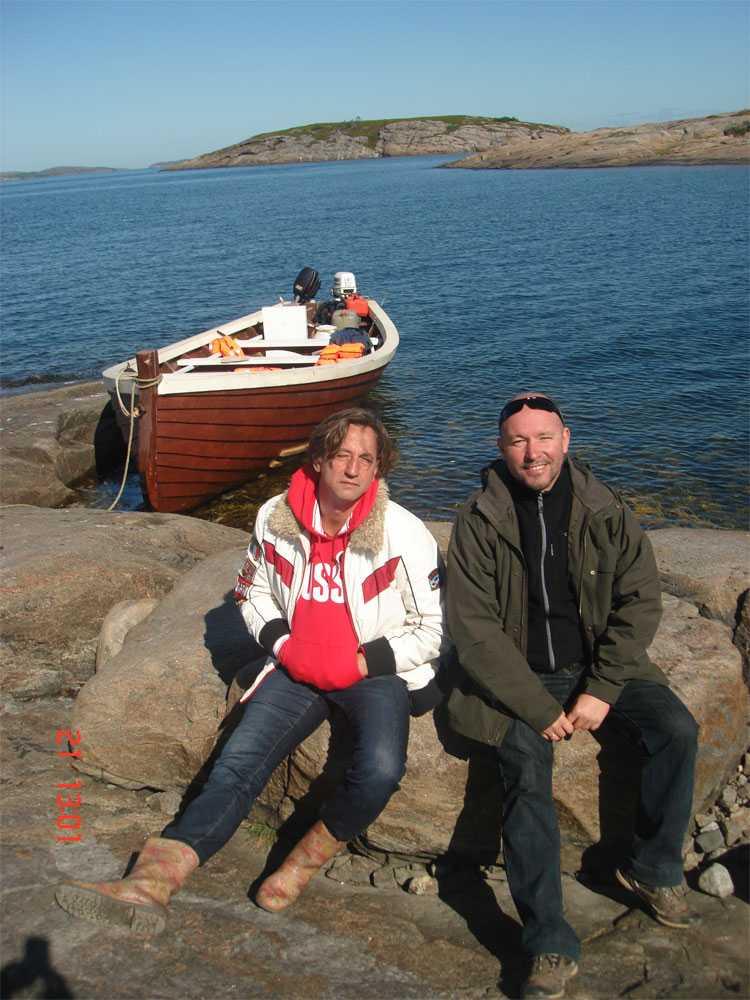

Владельцами коттеджа является семья, постоянно проживающая в Колежме.

Анатолий и Евгений (отец и сын) уже вовсю готовили лодку для нашей морской поездки на острова, дожидаясь прилива, который позволил бы выйти из специально оборудованной при коттедже бухточки. Здешние отливы – это вообще отдельная тема. Дважды в сутки вода то откатывается от берега на 100-150 метров, то подходит вновь. Этим вполне успешно пользуются поморы для установки сетей и выбирания улова, и то и другое можно делать даже не надевая резиновых сапог.

Нарядившись в спасательные жилеты и захватив съестные припасы, выдвигаемся на моторной лодке на острова. Анатолий на руле, а Евгений развлекает нашу группу рассказами о местном быте и природе. Нас особенно интересует, кого, кроме членов семьи, они привлекают для обслуживания коттеджа. Оказывается, с этим большая проблема. Не смотря на то, что в селе работы почти нет, им не удается взять на работу почти никого из селян – либо пьют, либо отказываются работать на соседа. Приходится приглашать людей аж из Беломорска.

Для начала высаживаемся на одном из островов луды, так называются безлесые острова, на каменистых берегах которых произрастает много мидий и морской капусты (ламинария).

После этого ловим рыбу на донки, при этом недалеко от борта лодки несколько раз появляется и пропадает голова нерпы, любопытными глазками рассматривающей пришельцев.

Приходим на остров Борщов, где у семьи выстроено несколько домиков, куда они также возят желающих туристов. Такие же домики у них сооружены еще на нескольких островах, так что в принципе можно приезжать на неделю и не жить в коттедже на берегу, а каждый день переезжать на новый остров с ночевкой. Но условия там, конечно, гораздо более спартанские, чем на материке. Впрочем, многим ведь именно это и нужно.

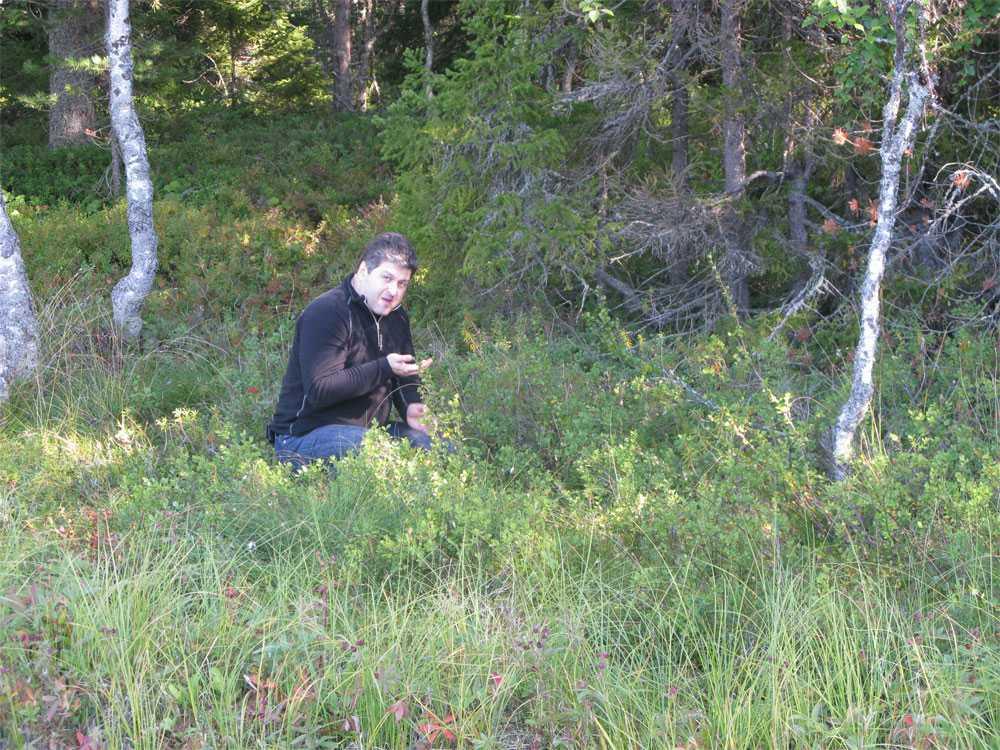

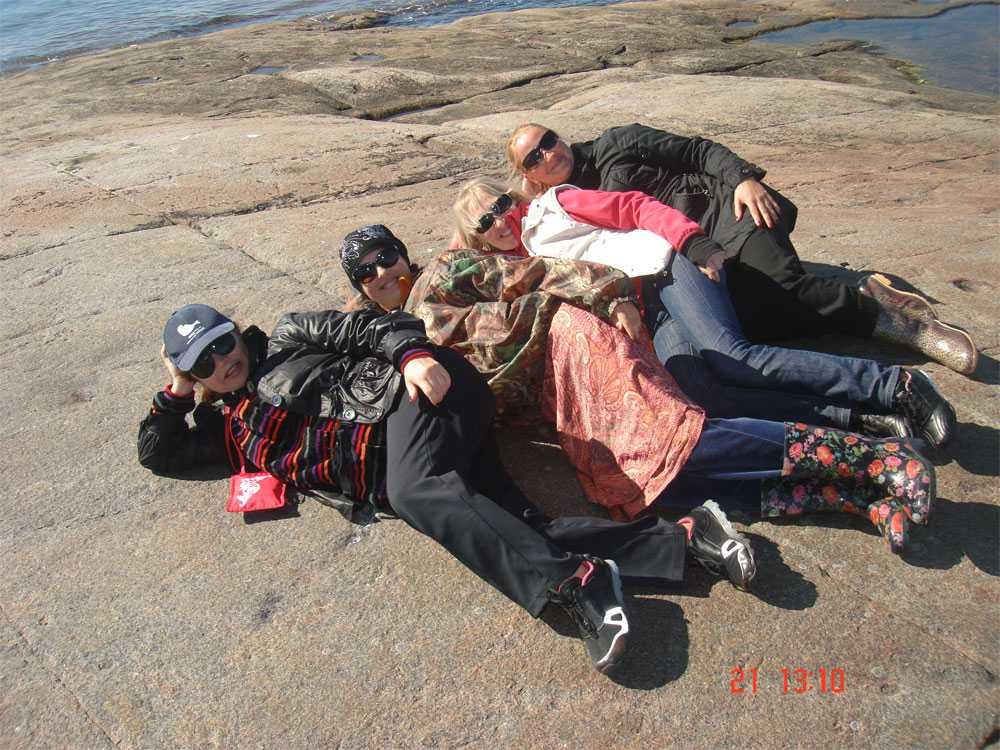

Евгений ведет нас на плантации черники, где женская часть группы впадает в полный восторг от количества ягод и их размера (с виноградину) и пасется не менее часа. Поднимаемся на верхнюю часть острова, откуда открывается великолепный вид на море и близлежащие острова. Выходим к мысу, на котором греется несколько нерп. Тут же начинается фотоохота, причем сложно сказать, кто более любопытен и забавен в этом процессе - люди или нерпы. Набродившись по скалам, поросшим мягким, как персидский ковер, мхом, возвращаемся к лодке, где Анатолий за время нашего отсутствия уже приготовил вкуснейшую уху.

Выдвигаемся в обратный путь и заказываем Анатолию копченую рыбу на ужин.

- Что же, тогда мужской части группы придется потрудиться вместе с нами – отвечает он, направляя лодку к заранее выставленным сетям. - Только ведь ухряпаетесь сейчас все…

- Ухряпаться – это мы завсегда, пожалуйста, - отвечает Роман Соколов (УК Открытие, заместитель генерального директора), с готовностью закатывая рукава.

Общими усилиями сети вынуты, добыча бьется на дне лодки. Мы уже совсем рядом с коттеджем, и тут выясняется, что Анатолий вовсе не шутил, когда говорил, что мы попадаем в отлив и до берега с полкилометра придется идти по колено в воде, т.к. лодка не сможет подойти к берегу. Сначала медленно идем на моторе, потом на шестах, потом, одев болотные сапоги, несколько человек толкают лодку руками. Но метров за сто до того места, откуда вода полностью ушла, обнажив дно, лодка окончательно встает на мель. Болотных сапог у нас только четыре пары, а температура воды – градусов 12, босиком не очень-то походишь. Наиболее смелые девушки садятся на плечи мужчинам – обладателям сапог. Остальные смиренно ждут, пока сапоги принесут и им. Неожиданное дополнительное приключение и предвкушение вкусного ужина еще больше поднимают настроение.

Ухряпанные вещи заброшены в стиральную машину, желающие идут в баню, но вообще-то очень хочется спать.

6 день

Шестой день

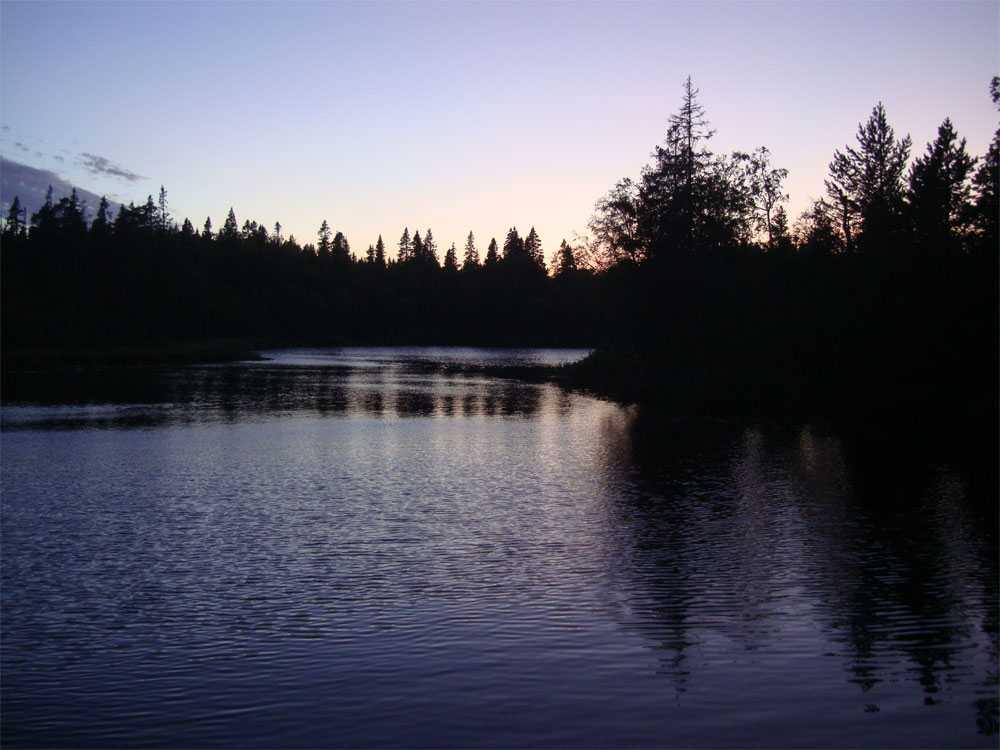

В конце августа белухи уже очень редко показываются в этих местах, поэтому решаем заменить поездку на Мягостров, на котором находится Белужий мыс, поездкой на лесное озеро.

- Ребята, а мы уже точно решили, что на озеро едем? – робко спросила Татьяна Новосад (индивидуальный предприниматель). – Просто я в детстве с отцом под Красноярском столько по озерам наездилась, а вот на лодке по такому морю никогда не ходила…

Поздно, решение принято. По дороге заезжаем в село, где Анатолий и Евгений в своей мастерской показывают нам, как делаются морские лодки. Для носа и кормы нужна часть дерева, переходящая в корень, за счет чего и получается необходимая изогнутость. Но это выясняется позже, а для начала Анатолий успешно разыгрывает группу, с серьезным видом рассказывая, что его дед специально загибал деревья, из которых он теперь строит лодки, а он, в свою очередь, сейчас ходит гнуть деревья для внуков.

На лесном озере каждый находит занятие по интересам – кто-то увлеченно ловит рыбу на удочку, кто-то собирает ягоды, а кто-то просто с удовольствием растягивается на земле. Лепота и расслабуха. Вот только грибов мало – в лесу сухо.

Рыбалка идет так себе. Анатолий просто ругается в голос – ну никогда так плохо не ловилось, всего по одной рыбе за десять минут.

- Ну, так может все же на острова? – пытается исправить ситуацию Коланьков.

- А мне очень нравится, давайте никуда не поедем… - счастливо вздыхает Денис Соловьев (Альфа-банк, вице-президент), снимая с крючка очередную рыбу и балансируя в болотных сапогах на полугнилом плоту, пришвартованном недалеко от илистого берега озера и уходящем на полметра под воду при каждом движении Дениса.

Маргарита Соловьева (домохозяйка) и Наталья Коланькова (Медиа-группа РЦБ, руководитель поездки) приносят пакет брусники.

- Вот бы брусничного варенья… - мечтает Михайлов.

- Не вопрос, сегодня сварю! – моментально реагирует Рита.

Вечером в коттедже сначала ностальгируем под виниловые пластинки Грамзаписи 70-х годов со названиями «Хотел Калифорния», «Бони ем», «ВИГ Смоуки», «Кубинская песня на кубинском языке», а потом разжигаем на берегу костер и достаем гитару. Прелесть – можно горланить во все горло, сколько хочешь, никто слова не скажет, потому что вокруг ни души.

Риту отговорили варить варенье, поэтому она жарит вкуснейшую картошку с белыми грибами. Вроде только недавно поужинали, но за это лакомство чуть не подрались.

7 день

Седьмой день

Утром на тех же микроавтобусах по той же дороге выдвигаемся обратно в Беломорск. Но автобусы уже не кажутся неудобными, а дорога такой уж разбитой. Более того, дружно сходимся во мнении, что и не нужно строить до Колежмы хорошую дорогу, иначе этот чистый и красивый уголок природы быстро потеряет свою прелесть.

По дороге заезжаем в село Вирма посмотреть на церковь Петра и Павла 1696 года постройки, единственную деревянную церковь в этом районе, сохранившуюся до наших дней. А до революции такие церкви были в каждом селе.

Смотрим с моста на старинное поморское село Сумский посад, через которое по легенде проходил из Холмогор в Москву юный Михайло Ломоносов. Очень похоже, что если что в этом селе с тех пор и изменилось, то только в худшую сторону.

Мимоходом осматриваем 19-ый шлюз Беломорканала, в очередной раз удивляясь дурацким запретам: ну почему на его фоне нельзя фотографироваться, если во всех рекламных проспектах он есть во всех видах, не говоря уж про возможностях спутниковой съемки?

В Беломорске тепло прощаемся с Анатолием и Евгением и пересаживаемся на чуть более приличный автобус, который ждет нас вместе с экскурсоводом для продолжения путешествия.

- Какое счастье, - с облегчением выдохнула Наталья Коланькова, поняв, что наконец-то рядом появились люди, которые разделят с ней ответственность за все происходящее (до этого профессиональных сопровождающих у группы не было).

Елена Левина (Титан-Инвест, генеральный директор) начинает пытать экскурсовода: кто же тот мажоритарный акционер Беломорского порта, который довел порт до такого плачевного состояния? Не понятно, что именно испугало экскурсовода – слово «мажоритарный» или суть вопроса, но она тут же перешла на полутон и сказала, что по ее мнению в нашей стране такие вопросы вновь можно обсуждать только шепотом на кухне.

- Дошепчетесь опять до Соловков… - жизнеутверждающе резюмировал Соловьёв.

Заезжаем на Беломорские петроглифы (Бесовы следки), которые были открыты в 1926 году. Петроглиф – с древнегреческого означает резьба на скале (petra – скала, glyphe – резьба). Задолго до появления письменности люди нашли способ отражать мысли с помощью изображений на скалах. И некоторые рисунки поражают зрелищностью рассказываемой истории. Немного фантазии и то, что пытался рассказать автор рисунка, встает перед глазами вполне реальной картиной.

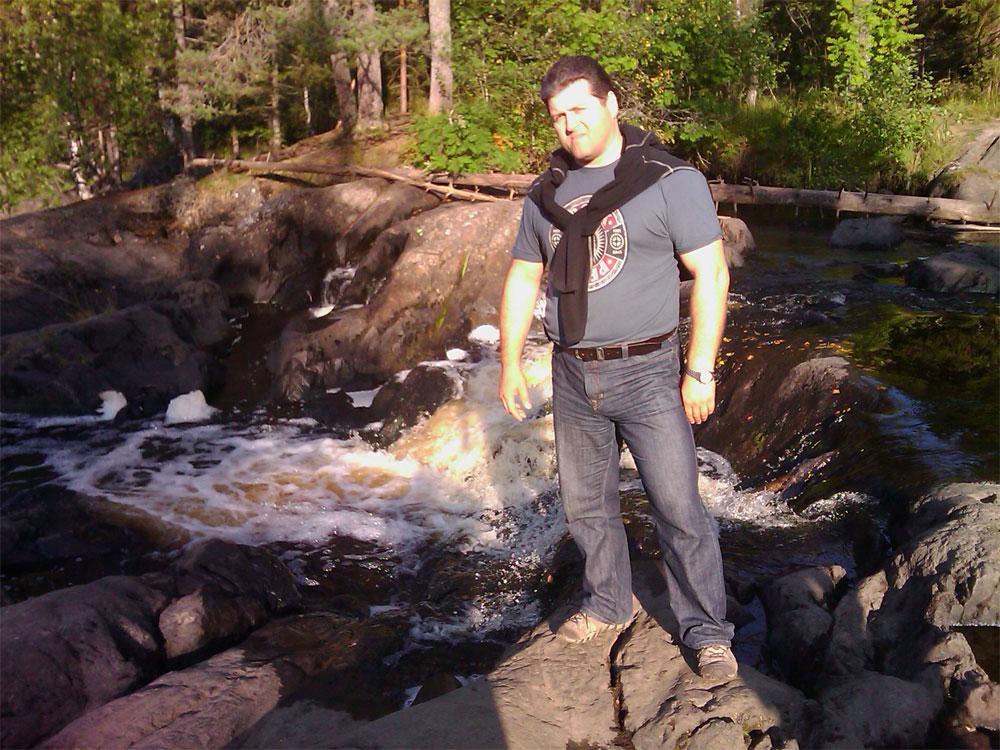

Буквально на полчаса останавливаемся перекусить в кафе симпатичного городка под названием Медвежьегорск, на холмах которого снимали «Любовь и голуби», и двигаем дальше. Добираемся до водопада Кивач. Для равнинной речки - ничего так себе водопад, второй в Европе. Выясняем разницу между обычной и карельской березами (вторая – по факту просто больное дерево, но из-за этого у него формируется особо прочная и красивая структура ствола, что очень ценится в мебельной и ремесленной индустриях). Устраиваем весьма душевный пикник с шашлыками. Когда хозяин шашлычной (уроженец Колежмы) узнал, что еще сегодня утром мы были на его малой родине, нам ни в чем не было отказа.

Едем дальше. По программе – Марциальные воды, это первый курорт в России (открыт Петром I в 1714), назван в честь Марса, бога войны и железа, из-за высокого содержания этого металла в воде, что придает ей лечебные свойства. Экскурсовод и водитель аргументированно уверяют, что смотреть там нечего, и вместо того, чтобы делать крюк в 50 километров по весьма кривой дороге ради стакана воды, предлагают посмотреть Успенскую церковь под Кандопогой, являющуюся образцом деревянного зодчества и превосходящую по высоте храм на Кижах на добрый десяток метров. Соглашаемся. Церковь действительно очень красивая, стоит в живописном месте на берегу озера.

- Ну что, теперь в Петрозаводск? – наивно спрашивает экскурсовод.

- Как?! А на Марциальные воды? Мы всю жизнь мечтали попить железной водички, - с не менее наивным, но весьма настойчивым видом отвечают Хохлова, Новосад и примкнувшая к ним Щеглова. Последняя тут же получает дисциплинарное взыскание от Романа Соколова, который, как и остальные разумные люди в автобусе, понимает, что ехать туда смысла нет, особенно в темноте. Лариса пугается, но все равно робким голосом продолжает поддерживать фронду. Бывают ситуации, когда разумному большинству проще сдаться. Едем. Пьем по стакану железной воды. Ставим галочку, мы и здесь тоже были. Ближе к полуночи добираемся до Петрозаводска и с чувством глубокого удовлетворения расселяемся по весьма комфортным номерам гостиницы «Онежский замок», расположенной на самом берегу Онежского озера.

8 день

Восьмой день

Утром выясняется, что спать легли не все. Группа подорванных товарищей во главе с неугомонным Михайловым под лозунгом «чур, Коланьковым не говорить» все же сходила на местную дискотеку. Говорят – понравилось, но остальным это было не сильно важно, главное, что вернулись живы-здоровы. А то, что не выспались – так это их проблемы.

Утром небольшая обзорная экскурсия по Петрозаводску, из которой больше всего запомнились две вещи. Во-первых, репродукция вида города с озера до революции. Комплекс из трех храмов создавал величественную картину. Не сохранилось ни одного. Во-вторых, современная набережная и подарки от городов-побратимов в виде различных памятников. Довольно интересно, особенно прозвища этих памятников.

Переезжаем на метеоре на Кижи (первые летописные сведения датируются XV веком). Очень душевное место. Мало того, что очень красиво, так еще и в каждом строении местные активисты пытаются воссоздать атмосферу прошлых веков, встречая гостей в нарядах той эпохи и наглядно показывая, что и как делалось по хозяйству.

Услышали интересную байку возле ветряной мельницы, к которой было приделано хитрое устройство, позволяющее поворачивать ее в зависимости от направления ветра. Байка звучит так: «Кто в Заонежье может повернуть ветряную мельницу? Две лошади, четыре мужика или одна заонежская баба».

Запомнился рассказ о том, как местные девушки повышали свою славутность (т.е. привлекательность, известность, славу). Для этого существовали целые обряды (обливание водой и т.д.), смысл которых современные психологи определили бы прежде всего как повышение собственной самооценки девушки. Но при этом это был и вполне однозначный сигнал в адрес неженатых парней, робеющих самостоятельно предпринять действия для установления отношений. Говорят, комплекс таких мероприятий чаще всего срабатывал и девушка успешно выходила замуж.

- О, нам это тоже нужно, мы девушки на выданье, - в один голос воскликнули Анна Хохлова (УК СМ Арт, генеральный директор) и Елена Левина.

- Но вообще, я уже 5 лет по утрам холодной водой обливаюсь - не срабатывает! - скептически добавила Лена.

- Это потому, что славутность у тебя уже зашкаливает, - успокоил ее Михайлов.

Еще одна байка была про крестьянина, который сватался к девушке и рассказал, что у него есть целых две лавки. Девушка была неопытная, и решила, что это богатый купец. Дала согласие и поехала за ним. Он привел ее в бедную избу. «А как же твои лавки?» - растерянно спросила она. «Да вот же они – вот одна, вот вторая» - показал ей муж на деревянные лавки вдоль стен. Говорят, жили они счастливо, много детей было.

- А проверять надо заранее, - прокомментировала Анна Хохлова. - Мы вот с Левиной всегда выписки из реестра проверяем.

- Потому и не замужем, - рассудительно пробасил Денис Соловьев.

Возвращаемся на материк, ужинаем в «Карельской горнице». Название говорит само за себя, пробуем медвежатину и оленину в брусничном соусе, икру в молоке - очень необычно. Выезжаем в сторону Сортавалы, по дороге смотрим пару каких-то новомодных фильмов, грызём сушёную корюшку из Колежмы, подаренную нам на дорожку Анатолием. Попадаем в туман и теряем еще примерно час на поиск пригородной Дачи Винтера, где, в конце концов, и размещаемся в симпатичных коттеджах на берегу Ладожского озера.

9 день

Девятый день

Утром заезжаем в Сортавала в музей художника Гоголева, почти полвека режущего ошеломляющие трехмерные картины из липы. Они никогда не продавались, хотя могли бы принести автору солидное состояние. Но его решение вызывает уважение – в результате в Сортавала есть музей мирового значения.

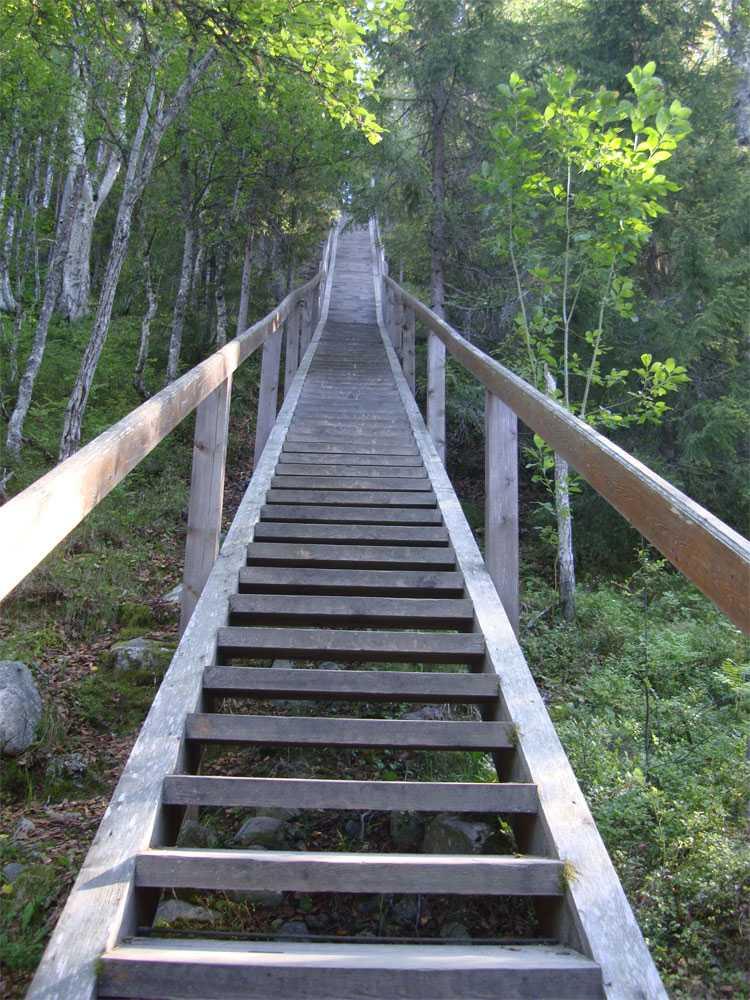

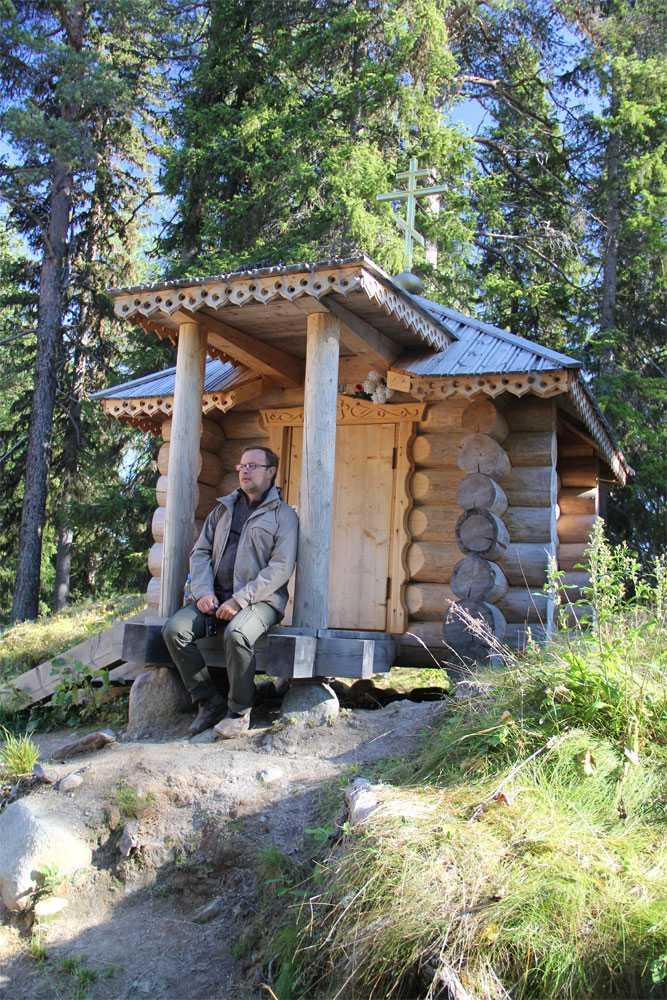

Переезжаем на метеоре на Валаам. Невооруженным взглядом видно, что архипелаг пребывает в стадии усиленной реставрации. Многое уже сделано. Особенно поражают двухярусные Спасо-Преображенский собор и Воскресенский скит, где на каждом ярусе – своя церковь. Север, однако.

Но вообще, количество туристов на Валааме зашкаливает, теплоходы сменяют один другой. Это вносит сумятицу как в работу экскурсоводов, так и в восприятие окружающего гостями. Наверное, нужно остаться на Валааме на ночевку, чтобы вечером и утром, пока нет наплыва туристов, постараться проникнуться духом этой земли. Но и сама церковь активна: процесс выселения мирских жителей Валаама на материк идет полным ходом, монахи возвращают власть. Маятник пошел в обратную сторону.

Наиболее сильное впечатление от Валаама после пяти часов экскурсии (экскурсоводы говорят, что этого категорически мало) – смотровая площадка с холма за Вознесенским скитом, откуда открывается волшебный вид на Никоновскую бухту и Ладогу.

Обедаем в монастырской трапезной. Не богато, но вкусно. Хорошо, что после возвращения на материк нас ждет ужин в ресторане «Пиипун Пиха», где и подводим итоги поездки. Можно говорить все – что было хорошего, что не понравилось. По традиции даем слово всем участникам путешествия по кругу. Блистает Соловьев, за 10 минут он так нарисовал картину прошедшей поездки, что заставляет нас снова пережить все основные впечатления. Коланьков пообещал сказать свое мнение о каждом участнике поездки на следующий день, чем вызвал нешуточное волнение народа.

Возвращаемся на Дачу Винтера, гуляем по красивой территории. Левина в течение всей поездки подкармливала все, что вокруг шевелилось: чаек, коз, коров, кошек, собак. Вот и здесь нашла очередное животное, на этот раз – северного оленя, и по своей сердобольности чуть не покормила его плюшками. Хорошо, что вовремя вышел смотритель и объяснил, что для этого вида оленя такой корм смертельно опасен. Спасли зверюшку.

Забираемся всей компанией в беседку перед коттеджем, пьем чай.

- Ну ладно, Саша, давай уже, говори, что там ты про нас с Игорем думаешь, а то мы через десять минут уезжаем…

Вся группа в шоке смотрит на Хохлову и Михайлова. Когда они успели организовать побег? У Ани это традиция, она в трех из четырех поездок РЦБ-Casual уезжала на день-два раньше. Но Игорь? Святое оправдание – дела. Пришлось вручить Михайлову памятный подарок «Мистер поездки» раньше срока. В общем, посадили их в такси на Питер и пошли спать. Негритят осталось восемь.

10 день

Десятый день

Выдвигаемся в сторону Рускеала. Сначала заезжаем на небольшие водопады, прославленные съемками фильмов «А зори здесь тихие» и «Темный мир», а потом заезжаем на мраморный каньон. Больше 200 лет в этих карьерах добывали декоративные светло-серые мраморы для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села. Очень красивое место с отвесными мраморными стенами и изумрудной поверхностью воды, под которой каньон уходит вниз еще на десятки метров. Пешеходная экскурсия по верху каньона дополняется катанием на лодках по его водной поверхности с заходом в шурфы, созданные в период промышленной добычи мрамора.

Последний обед в городе Олонец, где все оставшиеся участники группы наконец-то узнают о себе мнение организаторов, а Маргарита Соловьева заслуженно получает приз «Мисс поездки».

Переезжаем в Лодейное поле, откуда и отправляемся в Москву тем же поездом «Арктика». Обсуждаем следующие варианты путешествий. Идей много: Армения, Азербайджан, Прибалтика, Камчатка, Колыма, Краснодарский край и Крым и т.д.

Прибываем в Москву ранним утром.

- Идите вы уже все по домам. Скоро увидимся.